Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ」で触診できるのはどれか。

- 月状骨

- 三角骨

- 舟状骨

- 小菱形骨

- 有頭骨

※ 下にスクロールしても、

「59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ」で触診できるのはどれか。 」

の解答を確認できます。

「Q59 解剖学的「…」の解答

3

スポンサーリンク

正解だった方は、他の問題もどうぞ。

この過去問は、以下の国試の設問の1つです。下のリンク先のページから全問題をご確認いただけます。

この過去問の前後の問題はこちら ▼

« 前の問題

Q58 呼吸器の解剖について正しいのはどれか。

» 次の問題

Q60 細胞内小器官の働きで正しいのはどれか。

ご質問も受け付けています!

「Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ」で触診できるのはどれか。」こちらの国試問題(過去問)について、疑問はありませんか?

分からない事・あやふやな事はそのままにせず、ちゃんと解決しましょう。以下のフォームから質問する事ができます。「Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ……」に関連するページへのリンク依頼フォーム

国試1問あたりに対して、紹介記事は3記事程度を想定しています。問題によっては、リンク依頼フォームを設けていない場合もあります。予めご了承下さい。

更新日:

コメント解説

国試問題「第53回作業療法士国試【午前】問59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ」で触診できるのはどれか。」について、1件のコメント解説

スポンサーリンク

-

Dr.カール先生 より:

Dr.カール先生 より:

2019年4月25日 10:51 AM

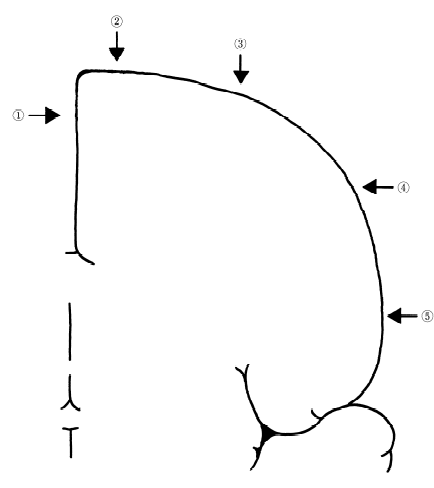

解剖学的嗅ぎタバコ入れ 構成

「Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ……」を理解するのにおすすめのYouTube動画がこちら▼解剖学的嗅ぎタバコ入れ(別名:snuff box,スナッフボックス)を構成するのは、長・短母指伸筋腱です。

掌側:短母指伸筋(EPB)、背側:長母指伸筋(EPL)

この「解剖学的嗅ぎタバコ入れ」に位置する手根骨は舟状骨です。

遠位手首皮線辺りで舟状骨体部を触知する事ができ、臨床的な意義としては、舟状骨骨折の限局性圧痛を触知できる部位となっていて、限局性の圧痛の有無を評価します。

手の舟状骨骨折の場合、この解剖学的嗅ぎタバコ入れから触知できる舟状骨部に腫脹や圧痛を認めます。

YouTube動画

→ 「Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ」で触診で……」の動画解説

※ めでぃまーるが運営するYouTubeチャンネル(スタディメディマール)の動画ではありません。「Q59 解剖学的「嗅ぎタバコ入れ……」を理解する際におすすめの動画として紹介させて頂いています。

また、「もっと詳しく解説してほしい」という希望があれば、質問フォームからご連絡をお願いします!