「 保育実習理論 」 一覧

i06 次の文のうち、適切な記述を○、不適切な記述を × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 「思い出のアルバム」(作曲 本多鉄麿)は、8分の6拍子の曲である。

B ベートーベン(Beethoven, L.V.)は、ドイツの作曲家である。

C 雅楽は、古くから日本の宮廷で演奏されてきた音楽である。

D 二長調の階名「ファ」は、音名「嬰ト」である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | ○ | × | |

| 4 | × | × | ○ | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

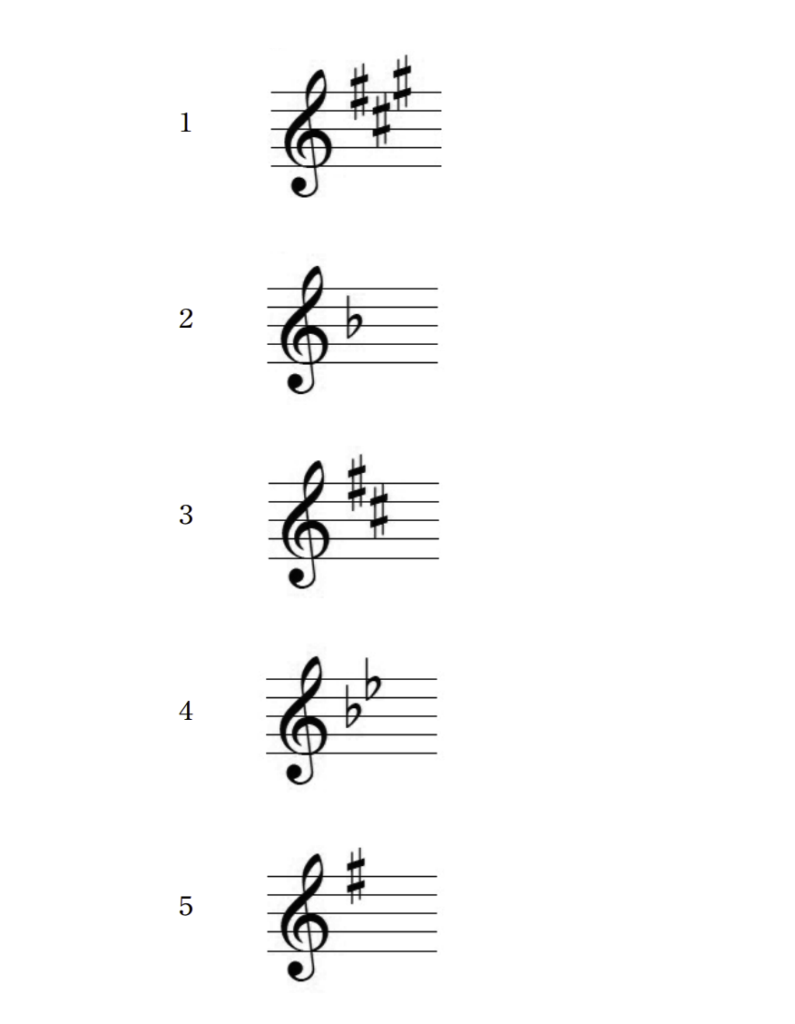

i05 問4の楽譜を完全5度上に移調した調の調号として正しいものを一つ選びなさい。

問4の楽譜を完全5度上に移調した調の調号として正しいものを一つ選びなさい。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i20 次の文は、児童養護施設に配置されている職員の役割について説明したものである。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

児童養護施設には、様々な役割の職員が配置されている。主に児童の生活支援を担当するのは( A )や児童指導員である。乳児が入所している場合には、( B )を置かなければならないとされている。家族との関係調整や関係機関との連携を専門に行うのは( C )である。また、虐待を受けた児童の心理療法を専門に担当するのは( D )である。

【語群】

ア 心理療法担当職員

イ 児童心理司

ウ 児童自立支援員

エ 児童福祉司

オ 医師

カ 看護師

キ 保育士

ク 家庭支援専門相談員

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | エ | カ | ク | ア | |

| 2 | カ | オ | ウ | ア | |

| 3 | カ | オ | ウ | イ | |

| 4 | キ | オ | エ | イ | |

| 5 | キ | カ | ク | ア |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i04 次の曲を4歳児クラスで歌ってみたところ、一番低い音が不安定で歌いにくそうであった。そこで完全5度上の調に移調することにした。その場合、A、B、Cの音は、

(組み合わせ)

| A | B | C | |||

| 1 | 6 | 16 | 10 | ||

| 2 | 7 | 17 | 10 | ||

| 3 | 7 | 17 | 11 | ||

| 4 | 8 | 18 | 12 | ||

| 5 | 9 | 19 | 13 |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i19 保育士をめざす実習生Fさんが取るべき対応として、最も適切でないものを一つ選びなさい。

【事例】

Fさん(学生、男性)は、児童養護施設で実習をしています。配属先の寮舎で生活するG君(小学4年生、男児)は、毎朝、Fさんの背中をげんこつで殴りながら「おはよう」

と挨拶をします。G君に悪気はなく、むしろFさんに対して好意を抱いているようですが、Fさんはとても痛いのでやめてほしいと思っています。

【設問】

保育士をめざす実習生Fさんが取るべき対応として、最も適切でないものを一つ選びなさい。

- G君に殴るのをやめるように伝える。

- 担当職員にその出来事を話し、指示を仰ぐ。

- G君がなぜ殴るのかについて考察する。

- G君のFさんに対する好意の表れと捉え、そのまま我慢する。

- G君になぜ殴るのかについて質問する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

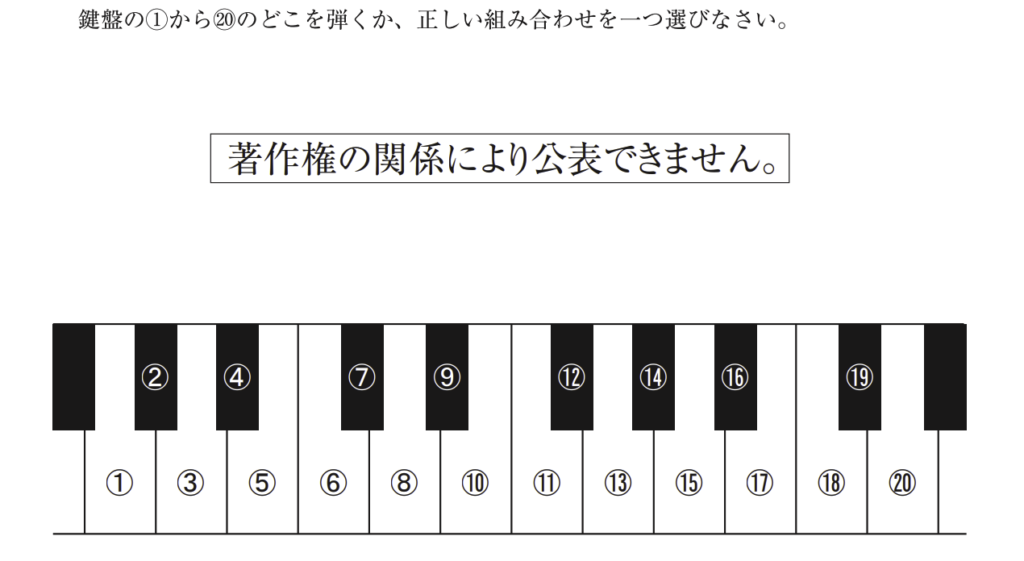

i03 次のコードネームにあてはまる鍵盤の位置として正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(組み合わせ)

| Gm | A dim | E♭ | E7 | ||

| 1 | ア | ウ | ウ | ア | |

| 2 | イ | ア | ア | イ | |

| 3 | イ | ウ | イ | ウ | |

| 4 | ウ | ア | ア | イ | |

| 5 | ウ | イ | ウ | ア |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i18 次の文は、ある児童福祉施設に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

( A )は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設である。乳幼児の基本的な養育機能に加え、( B )・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持つ。

短期の利用は( C )支援が中心的な役割であり、長期の在所は乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む( D )支援の役割が重要となる。

【語群】

ア 子育て

イ 親子再統合

ウ 児童養護施設

エ 被虐待児

オ 更生

カ 自立

キ 乳児院

ク 非行少年

ケ 情緒障害児短期治療施設

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ウ | ク | ア | カ | |

| 2 | キ | エ | ア | イ | |

| 3 | キ | エ | オ | カ | |

| 4 | ケ | エ | カ | イ | |

| 5 | ケ | ク | カ | オ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i02 次のA~Dを意味する音楽用語をア~ウから選んだ場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A だんだん強く

ア crescendo イ diminuendo ウ decrescendo

B なめらかに

ア andante イ forte ウ legato

C だんだんゆっくり

ア ritardando イ a tempo ウ dolce

D 快速に

ア allegretto イ allegro ウ moderato

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ア | ア | イ | ウ | |

| 2 | ア | ウ | ア | イ | |

| 3 | イ | ウ | ウ | ウ | |

| 4 | ウ | ア | イ | ア | |

| 5 | ウ | イ | ア | イ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i17 次の文は、保育所児童保育要録についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 保育所児童保育要録は、施設長の責任の下、主任保育士が代表してすべての児童の要録を記入する。

- 作成した保育所児童保育要録については、その写しを児童の就学先となる小学校の担任教諭に送付する。

- 保育所は、作成した保育所児童保育要録の原本について、保育所児童保育要録の趣旨にかんがみ、当該児童が小学校を卒業するまでの間保存することが望ましい。

- 保育所児童保育要録は、児童の氏名、生年月日等の個人情報を含むものであるため、「個人情報の保護に関する法律」等を踏まえて適切に個人情報を取り扱う。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 3 | ○ | × | × | × | |

| 4 | × | ○ | × | × | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i01 次の曲の伴奏部分として、A~Dにあてはまるものの正しい組み合わせを一つ選び なさい。

著作権の関係により公表できません。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | イ | ア | エ | ウ | |

| 2 | イ | ウ | エ | ア | |

| 3 | ウ | エ | イ | エ | |

| 4 | エ | イ | ア | ウ | |

| 5 | エ | ウ | ア | イ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i16 次の文は、「保育所保育指針」第4章「保育の計画及び評価」の2「保育の内容等の自己評価」の(1)「保育士等の自己評価」の一部である。( A )~( E )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

(1) 保育士等の自己評価

ア 保育士等は、保育の計画や保育の( A )を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の( B )に努めなければならない。

イ 保育士等による自己評価に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(ア)子どもの活動内容やその( C )だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、( D )などに十分配慮すること。

(イ)自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、( E )の保育の内容に関する認識を深めること。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | 記録 | 調整 | 過程 | 取り組んだ結果 | 自ら |

| 2 | 省察 | 改善 | 結果 | 取り組む過程 | 保育所全体 |

| 3 | 省察 | 調整 | 過程 | 主体的な態度 | 自ら |

| 4 | 記録 | 改善 | 結果 | 取り組む過程 | 保育所全体 |

| 5 | 記録 | 省察 | 過程 | 主体的な態度 | 地域 |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i15 保育士をめざす実習生Pさんのこの後の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【事例】

Pさん(学生、女性)は、保育所の3歳児クラスで実習を行っています。PさんがQ君とR君と積み木で遊んでいた際、Q君とR君が積み木の取り合いになり、Q君がR君の手を噛んでしまいました。突然のことでPさんは何もできず立ち尽くしていると、R君の「いたい!」という叫び声を聞いた担当保育士がその場に駆けつけ、仲裁に入りました。

【設問】

保育士をめざす実習生Pさんのこの後の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい

- 積み木の取り合いになった状況を担当保育士に報告する。

- R君がQ君に噛まれたことを他の保護者との間で話題にする。

- 自らの判断でQ君の保護者へ連絡し、R君の保護者に謝るように指導する。

- このようなトラブルの場合の仲裁方法について、担当保育士に相談し、助言を得る。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | × | × | |

| 3 | ○ | × | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | × | |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i14 次の文のうち、「保育所保育指針」第4章「保育の計画及び評価」における(3)「指導計画の作成上、特に留意すべき事項」の記述として正しいものを○、誤ったものを ×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 3歳未満児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。

- 長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。

- 障害のある子どもの保育については、保育を展開する上で、個別的な計画よりも集団を基本とした計画を立案し、実施すること。

- 子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開されるよう配慮すること。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | × | ○ | |

| 4 | × | × | ○ | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i13 次の【Ⅰ群】の絵本と【Ⅱ群】の作者を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

- 『おつきさまこんばんは』

- 『からすのパンやさん』

- 『キャベツくん』

- 『おばけのてんぷら』

- 『わたしのワンピース』

【Ⅱ群】

ア にしまき かやこ

イ 長 新太

ウ 林 明子

エ かこ さとし

オ せな けいこ

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ア | イ | ウ | エ | オ |

| 2 | ア | エ | イ | ウ | オ |

| 3 | ウ | イ | エ | オ | ア |

| 4 | ウ | エ | イ | オ | ア |

| 5 | ウ | オ | エ | ア | イ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

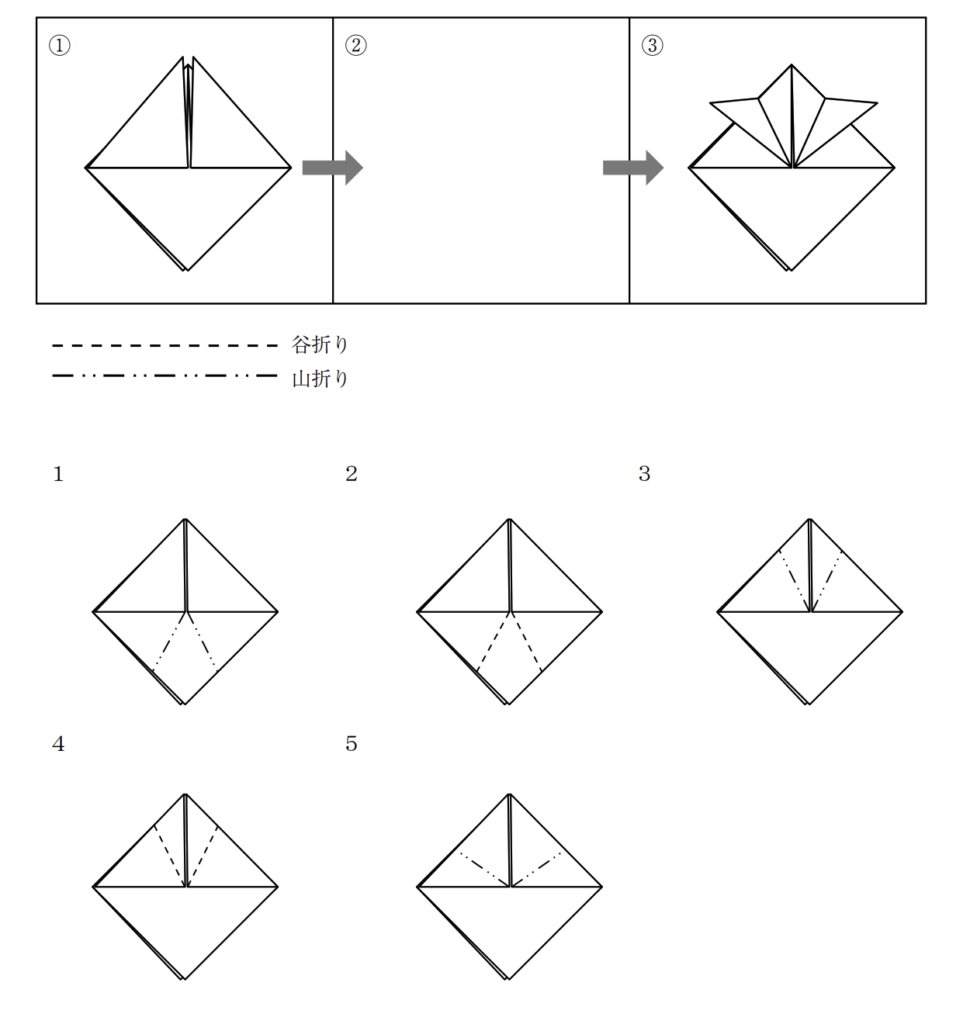

i12 次の図は、折り紙で「かぶと」を折る時の手順を示したものである。①から③の形に折る時、②にあてはまる図として正しいものを一つ選びなさい。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i11 次の【Ⅰ群】の紙に関する説明と【Ⅱ群】の紙の種類を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

A 表面が滑らかで、にじみ、しみこみを抑えてあり、主に版画等に使用される。

B 表面が滑らかで緻密であり、主に製図や図案描きに使用される。

C 薄手の紙で、学校の習字などによく使用される。

D 表面の白紙と再生紙等を貼り合わせた厚紙。

E パルプで作られた丈夫な紙で、多くは褐色であり、主に包装紙や袋に使用される。

【Ⅱ群】

ア ケント紙

イ クラフト紙

ウ 鳥の子紙

エ 半紙

オ 白ボール紙

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ア | イ | エ | ウ | オ |

| 2 | イ | エ | ウ | ア | オ |

| 3 | イ | オ | ア | ウ | エ |

| 4 | ウ | ア | エ | オ | イ |

| 5 | ウ | イ | エ | オ | ア |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i10 H保育所では、天然の土に触れ、造形と生活の関係に気づくことをねらいとして、箸置きを焼き物で作ることにしました。陶芸用の粘土に園庭から掘り出した粘土を混ぜて作ります。次のうち、作り方の手順・留意事項の説明として、誤ったものを一つ選びなさい。

- 園庭の粘土は、ごみ・石粒を取り除き、陶芸用の粘土に多く入れすぎない。

- 粘土の中に空気が残らないよう注意をして、適当な大きさで自由に形を作り、真ん中

は箸が置ける形に少しへこませる。 - 指やペンのキャップ、割り箸など様々な道具を使い、型押し模様を付ける。模様が深

くなりすぎないように気を付ける。 - 日陰で完全に乾燥させる。

- 無釉のまま焼き物窯に並べて入れ、約 300℃で本焼きして完成させる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i09 ( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【事例】

新任保育士(以下F)と主任保育士(以下G)が、保育所の夏祭りで子どもたちに配る

「かき氷」の三色のシロップについて話し合っています。

【設問】

( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

F:これらのシロップを混ぜるとどんな色になるのでしょうか。

G:一般的に「青」と「赤」と「( A )」の3つの色を「( B )の三原色」といいますね。この3つの原色の分量を変えて混ぜると様々な色が出来ます。

F:カラーテレビなどの画面は「赤」、「緑」、「青」の「( C )の三原色」によって様々な色を表現していると聞いたことがありますが、「( B )の三原色」とは、異なっているのですね。

G:そうですね。「かき氷」にかけるシロップも、絵の具のような混色ができますよ。どうぞ、混ぜてみて下さい。

F:「( A )」と「青」のシロップを混ぜると「( D )」に近い色になりました。

G:三色で様々な色が楽しめますね。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | 黄 | 色 | 光 | 緑 | |

| 2 | 黄 | 光 | 色 | 緑 | |

| 3 | 緑 | 色 | 光 | 紫 | |

| 4 | 緑 | 光 | 色 | 紫 | |

| 5 | 緑 | 色 | 光 | 黄 |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i08 次の文は、子どもの描画の発達に関する記述である。( A )~( E )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

子どもの絵の発達において( A )と呼ばれる表現がある。おおよそ( B )から( C )頃とされているが、小学生でも( A )を描く例もある。このことについて、コックス(Cox, M.V.)は( D )を加筆させる実験を行い、頭部と思われていた丸の部分に加筆がされたことから、この形は頭、首、胴を含めた全体の表現であるとした。これは、( E )期と呼ばれる描画の発達段階を理解するうえで重要なポイントである。

【語群】

ア レントゲン画

イ 頭足人

ウ 基底線

エ 0歳

オ 2歳

カ 4歳

キ 口

ク へそ

ケ 鼻

コ 前図式

サ 図式

シ 様式

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ア | エ | オ | キ | コ |

| 2 | ア | オ | カ | キ | サ |

| 3 | イ | エ | オ | ク | シ |

| 4 | イ | オ | カ | ク | コ |

| 5 | ウ | エ | カ | ケ | サ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i07 次の文は、「保育所保育指針」第3章「保育の内容」のオ「表現」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

オ 表現

感じたことや考えたことを( A )表現することを通して、( B )感性や( C )

力を養い、( D )を豊かにする。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | 自分なりに | 鋭い | うみだす | 想像性 | |

| 2 | 協同して | 豊かな | つくりだす | 創造性 | |

| 3 | 自分なりに | 豊かな | 表現する | 想像性 | |

| 4 | 協同して | 鋭い | つくりだす | 想像性 | |

| 5 | 自分なりに | 豊かな | 表現する | 創造性 |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2025 All Rights Reserved.