「 解説待ち 」 一覧

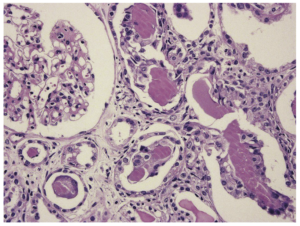

I067 58歳の男性。倦怠感と歩行時の息切れとを主訴に来院した。20年前に糖尿病を指摘されたが治療は受けていない。5年前から蛋白尿、2年前から高血圧を認めていた。母親が糖尿病である。

- ループ利尿薬

- カルシウム拮抗薬

- スルホニル尿素薬

- エリスロポエチン

- 炭酸水素ナトリウム

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I051 51歳の女性。突然の発汗とのぼせを主訴に来院した。肩こり、頭痛もみられるが、抑うつや不眠はない。49歳で閉経。身長157cm、体重57kg。脈拍72/分。血圧138/76mmHg。エストロゲンとプロゲステロンによるホルモン補充療法を開始することにした。治療前の説明として適切なのはどれか。

- 「血圧が上がります」

- 「乳癌のリスクは下がります」

- 「骨粗鬆症による骨折のリスクは上がります」

- 「エストロゲンの貼付薬では効果がありません」

- 「肩こりや頭痛より発汗とのぼせによく効きます」

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I035 肺動脈絞扼術が適応となる疾患はどれか。2つ選べ。

- Fallot四徴症

- 動脈管開存症

- 心房中隔欠損症

- 完全大血管転位症

- 心内膜床欠損症〈房室中隔欠損〉

▶︎ 国試過去問の解答&解説

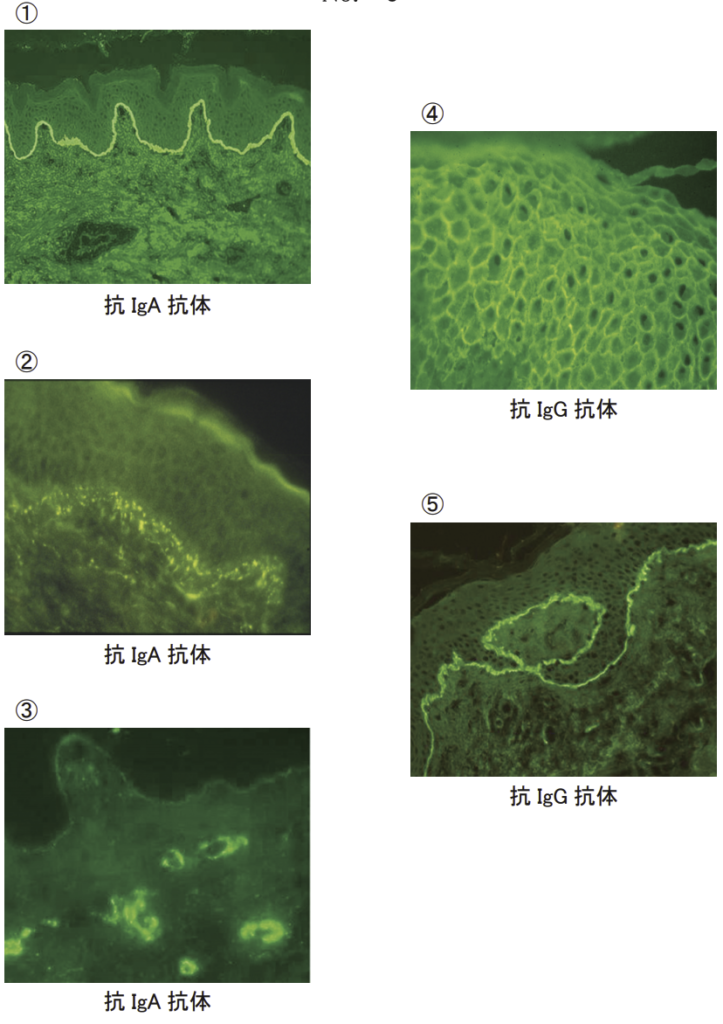

I019 皮膚生検組織の蛍光抗体直接法の写真を示す。水疱性類天疱瘡の所見はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I004 加齢黄斑変性の検査に用いられるのはどれか。

- Schirmer試験

- アノマロスコープ

- 光干渉断層計〈OCT〉

- フレアセルフォトメーター

- スペキュラーマイクロスコープ

▶︎ 国試過去問の解答&解説

H026 75歳の男性。転びやすいことを主訴に来院した。4日前から少しずつ歩行が不安定となり転倒しそうになることが多くなった。家族は1週前から受け答えもつじつまが合わないと言う。1か月前、歩行中に転倒して右側頭部を打ち、裂創を生じたため他院で縫合処置を受けた。最も考えられるのはどれか。

- 脳挫傷

- 脳梗塞

- 急性硬膜外血腫

- 慢性硬膜下血腫

- びまん性軸索損傷

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i13 次の【Ⅰ群】の絵本と【Ⅱ群】の作者を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

- 『おつきさまこんばんは』

- 『からすのパンやさん』

- 『キャベツくん』

- 『おばけのてんぷら』

- 『わたしのワンピース』

【Ⅱ群】

ア にしまき かやこ

イ 長 新太

ウ 林 明子

エ かこ さとし

オ せな けいこ

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ア | イ | ウ | エ | オ |

| 2 | ア | エ | イ | ウ | オ |

| 3 | ウ | イ | エ | オ | ア |

| 4 | ウ | エ | イ | オ | ア |

| 5 | ウ | オ | エ | ア | イ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

h17 次の文は、乳児期の疾病と食生活に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 新生児はビタミンKの欠乏に陥りやすく、出生後数日で起こる新生児メレナ(消化管出血)や約1か月後に起こる頭蓋内出血は、ビタミンKの不足によって起こることが知られている。

- フェニルケトン尿症、ガラクトース血症などの先天性代謝異常症の場合は、治療用として特殊ミルクを与える。

- ペプチドミルクは、調製粉乳から乳糖を除去し、ブドウ糖におきかえた育児用粉乳であり、乳糖を分解する酵素が欠損していたり、一時的に活性が衰えていて乳糖を摂取すると下痢を起こしたりする場合に用いる。

- 精製アミノ酸乳は、精製アミノ酸をバランスよく配合し、ビタミン、ミネラルなどを添加しており、牛乳たんぱく質を含まないので、アレルギー症状が重篤な乳児に用いられる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | ○ | × | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | × |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

g20 次の文は、Scammonの器官別発育曲線に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 12 歳頃に成人よりも2倍近い値を示すのは、リンパ系型である。

- 神経型は、思春期が最も急速に発育する時期である。

- 一般型は、乳幼児期に急速に伸び、そのまま成人に至る。

- 生殖型は、15 〜 16 歳頃に成人の値と同等となる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | × | × | |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ | |

| 5 | × | × | × | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

g04 次の文は、保育所等における衛生・安全管理の具体的な対策に関する記述である。誤ったものを一つ選びなさい。

- 日頃から清掃、消毒等に関するマニュアルを活用し、常に清潔な保育環境を保つようにする。

- 動物を飼育している場合、世話の後、手洗いを徹底する。

- 子どもの環境における安全点検表を作成し、施設、設備、遊具、玩具、用具、園庭等を定期的に点検する。

- 火災や地震等の災害発生に備え、避難訓練計画、職員の役割分担の確認、緊急時の対応等についてマニュアルを作成する。

- あと一歩で事故になるところであったというヒヤリ・ハット(出来事)を記録し分析する必要はない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

f08 次の文は、子どもの仲間との関わりについての記述である。下線部(a)~(d)に関連の深い語句を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

2~3歳頃では、(a)近くで同じような遊びをしていても、互いのやりとりはみられないことが多い。

活発にやりとりをして遊ぶようになると、(b)自分がやりたいことと仲間のやりたいこととのぶつかり合いを経験することになる。

その後、4~5歳になると、(c)相手の立場に立って、自分とは異なる相手の気持ちや考えを徐々に理解できるようになっていく。

したがって、保育士は子ども相互の気持ちや思いをつなぎ、子どもが(d)自分自身の気持ちをコントロールする力を身につけるように配慮する必要がある。

【語群】

ア 連合遊び

イ 対人葛藤

ウ 共感

エ 自己調整力

オ 平行遊び

カ 対人拮抗

キ 役割取得

ク 対人調整力

(組み合わせ)

a b c d

1 ア イ キ エ

2 ア カ ウ エ

3 オ イ ウ ク

4 オ イ キ エ

5 オ カ ウ ク

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I068 52歳の男性。排尿困難を主訴に来院した。6か月前から夜間に尿意で目が覚めるようになった。1か月前から頻尿となり、2週前から排尿の開始までに時間がかか ることを自覚している。

- 経過観察

- 自己導尿の指導

- α1遮断薬の内服

- 経尿道的前立腺切除術

- 抗コリンエステラーゼ薬の内服

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I050 68歳の男性。全身倦怠感を主訴に来院した。高血圧症で内服治療を受けているが、3か月前の健康診断では腎機能障害の指摘はなかった。

- 悪性高血圧

- 急性糸球体腎炎

- 骨髄腫腎

- 痛風腎

- 糖尿病腎症

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I034 脱落膜の欠損をきたす可能性がある手術はどれか。2つ選べ。

- 帝王切開術

- 卵管結紮術

- 子宮頸管縫縮術

- 子宮内容除去術

- 卵巣囊腫摘出術

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I018 騒音性難聴の特徴はどれか。

- 混合性難聴である。

- 補充現象は陰性である。

- 短時間曝露では発生しない。

- 曝露を中止すると回復する。

- 高周波数騒音で発生しやすい。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

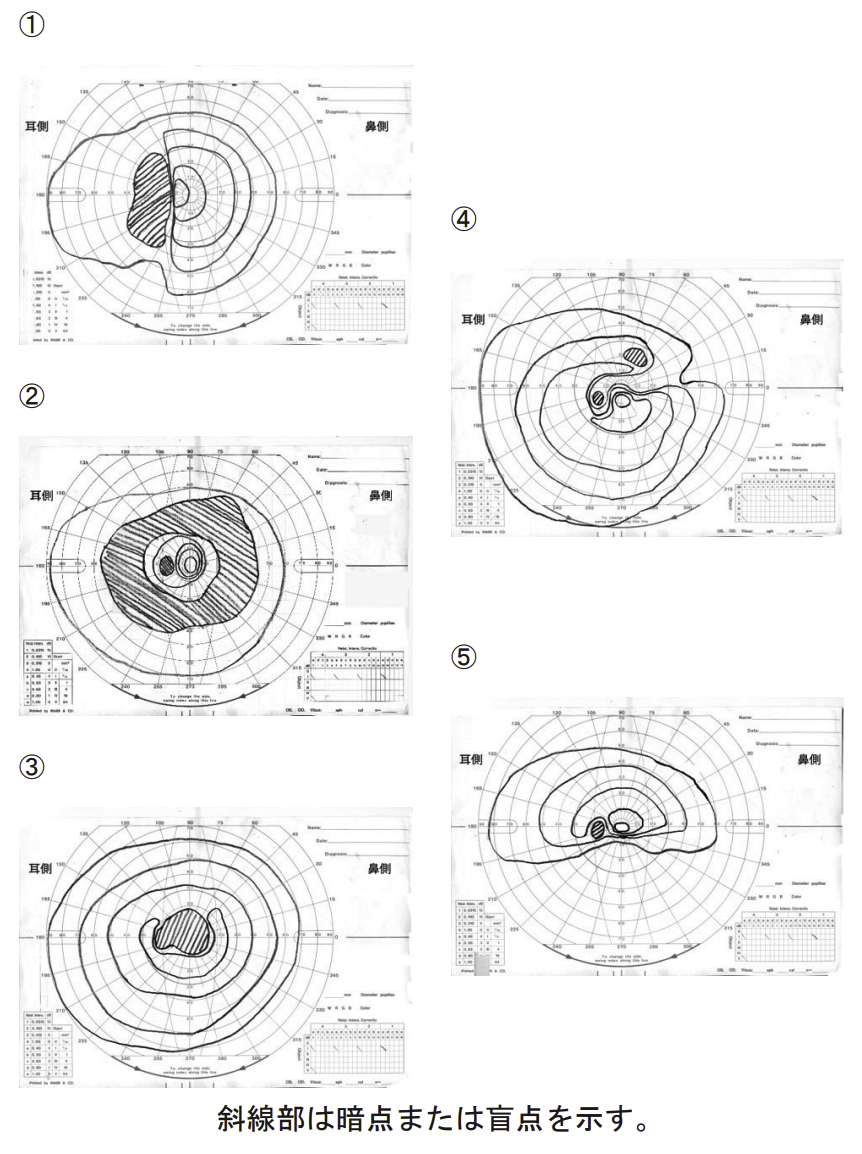

I003 左眼の視野を示す。原発開放隅角緑内障でみられるのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

H025 58歳の男性。30分前に突然背部痛を訴え、顔面を含む左半身麻痺が出現したため搬入された。意識レベルはJCSⅡ-10。

- 脳波検査

- 頭部血管造影

- 頭部単純MRI

- 胸腹部造影CT

- 心筋血流SPECT

▶︎ 国試過去問の解答&解説

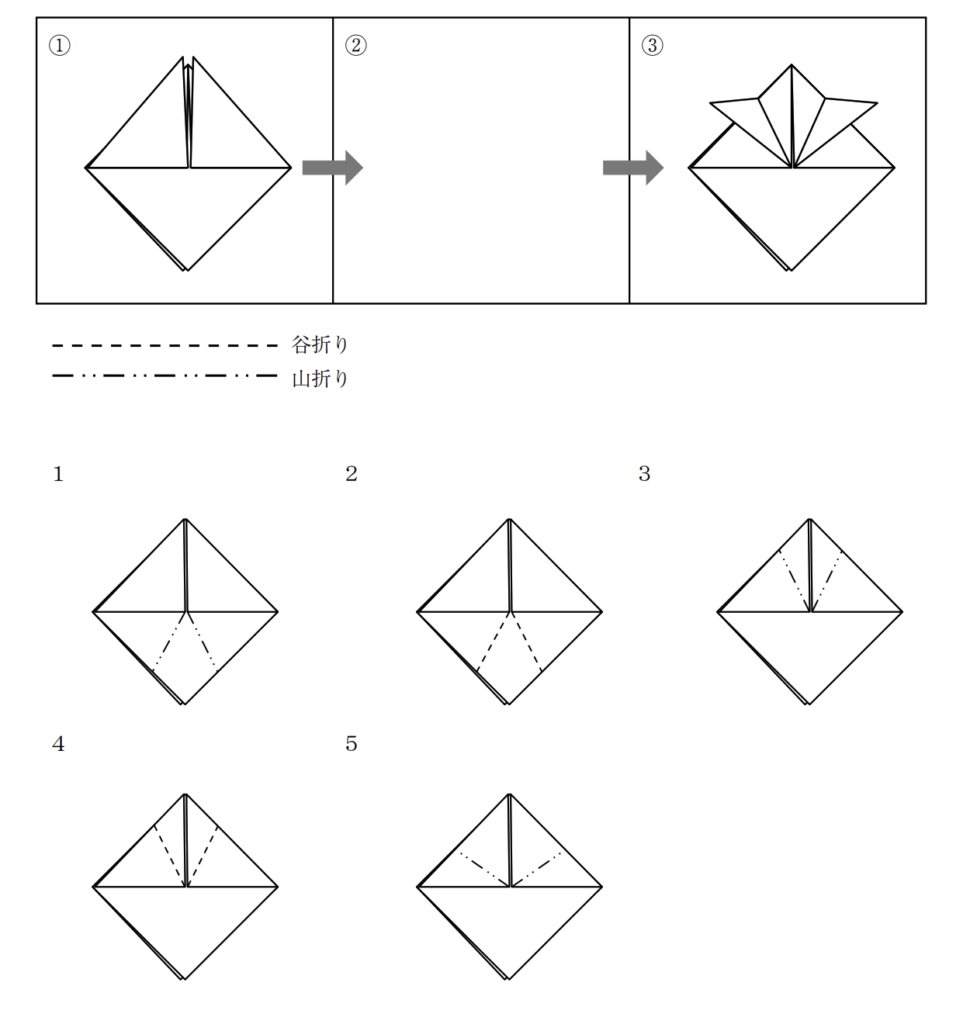

i12 次の図は、折り紙で「かぶと」を折る時の手順を示したものである。①から③の形に折る時、②にあてはまる図として正しいものを一つ選びなさい。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

h15 次の文は、児童福祉施設での調理実習(体験)等における食中毒予防のための衛生管理に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 調理従事者だけでなく、保育士や職員も衛生管理の知識をもち、手洗いや検便の実施に努めるなど、配食・食事介助時の衛生にも留意する。

- 「児童福祉施設における食事の提供ガイド」(平成 22 年:厚生労働省)では、「調理済み食品を室温に放置しないようにし、加熱調理後はすみやかに(2時間以内)喫食することを徹底する。」としている。

- 実習の材料として菜園で収穫したじゃがいもを使用する場合は、ソラニン類食中毒防止のため、芽や緑化した部分を切除するとともに、未成熟で小さいじゃがいもは喫食しないようにする。

- 給食施設では、万一食中毒が発生した場合の原因究明のために、給食の原材料および調理済み食品を、保存食として2週間以上保存することになっている。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | × | × | |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ | |

| 4 | ○ | × | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | × |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

g19 次の文は、乳幼児の感染症と予防接種の知識に関する記述である。適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

- ロタウィルス胃腸炎の予防ワクチンは、生後6か月から接種する。

- 保育所で、はしか、おたふくかぜ、水ぼうそうにかかった子どもがいる場合には、予防接種を受ける時に担当医に報告するよう保護者に伝える。

- 予防接種を受けた後、当日の入浴はさけるようにする。

- 四種混合ワクチンは、ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風の生ワクチンである。

- はしか、風疹のワクチン(MRワクチン)は、1歳以降に接種を開始する。

(組み合わせ)

| 1 | A | B | |||

| 2 | B | D | |||

| 3 | B | E | |||

| 4 | C | D | |||

| 5 | C | E |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

g03 次の文は、ヒトの体の構成成分についての記述である。正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。

- ヒトの体には、鉄、銅、亜鉛、青銅などの金属が存在する。

- ヒトの血液には、血球としてリンパ球、好中球、好塩基球、好酸球などがある。

- 生命の保持にはエネルギーが必要であるが、エネルギー代謝にはリンが必須である。

- 肺では酸素を吸収し、一酸化炭素を放出している。

(組み合わせ)

| 1 | A | B |

| 2 | A | D |

| 3 | B | C |

| 4 | B | D |

| 5 | C | D |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

f07 次の文は、「保育所保育指針」第2章「子どもの発達」の2「発達過程」の一部である。それぞれにあてはまる発達過程の区分の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 基本的な運動機能が伸び、それに伴い、食事、排泄、衣類の着脱などもほぼ自立できるようになる。

- 歩く、押す、つまむ、めくるなど様々な運動機能の発達や新しい行動の獲得により、環境に働きかける意欲を一層高める。

- 歩く、走る、跳ぶなどの基本的な運動機能や、指先の機能が発達する。

(組み合わせ)

※スマホ表示では横にスクロールします。

| A | B | C | |

| 1 | おおむね 1 歳 3 か月から 2 歳未満 | おおむね 3 歳 | おおむね 2 歳 |

| 2 | おおむね 1 歳 3 か月から 2 歳未満 | おおむね 2 歳 | おおむね 3 歳 |

| 3 | おおむね 2 歳 | おおむね 3 歳 | おおむね 1 歳 3 か月から 2 歳未満 |

| 4 | おおむね 3 歳 | おおむね 1 歳 3 か月から 2 歳未満 | おおむね 2 歳 |

| 5 | おおむね 3 歳 | おおむね 2 歳 | おおむね 1 歳 3 か月から 2 歳未満 |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

I069 11歳の男児。2週後の修学旅行を前に夜尿が治らないため母親と来院した。既往歴に特記すべきことはない。両親と姉と妹の5人暮らし。尿所見:蛋白(-)、糖(-)、沈渣に赤血球0~1/1視野、白血球1~4/1視野。腹部超音波検査で両側の腎と膀胱とに異常を認めない。対応として適切なのはどれか。

- 経過観察

- オムツの使用

- 終日の水分制限

- 終日の水分制限

- 三環系抗うつ薬の内服

▶︎ 国試過去問の解答&解説

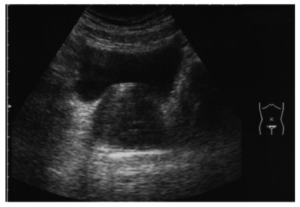

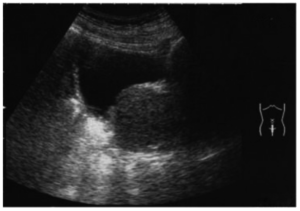

I049 1か月の乳児。頻回の嘔吐と体重減少とを主訴に母親に連れられて来院した。在胎38週、2,750gにて出生。1週前から、哺乳のたびに噴水様の嘔吐を認めるようになり、体重も減少してきたため受診した。皮膚のツルゴールが低下している。母親の妊娠中には特に問題はなかった。この疾患について正しいのはどれか。

- 女児に多い。

- 非胆汁性嘔吐である。

- 遮断薬が有効である。

- 高カリウム血症を示す。

- 呼吸性アルカローシスとなる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.