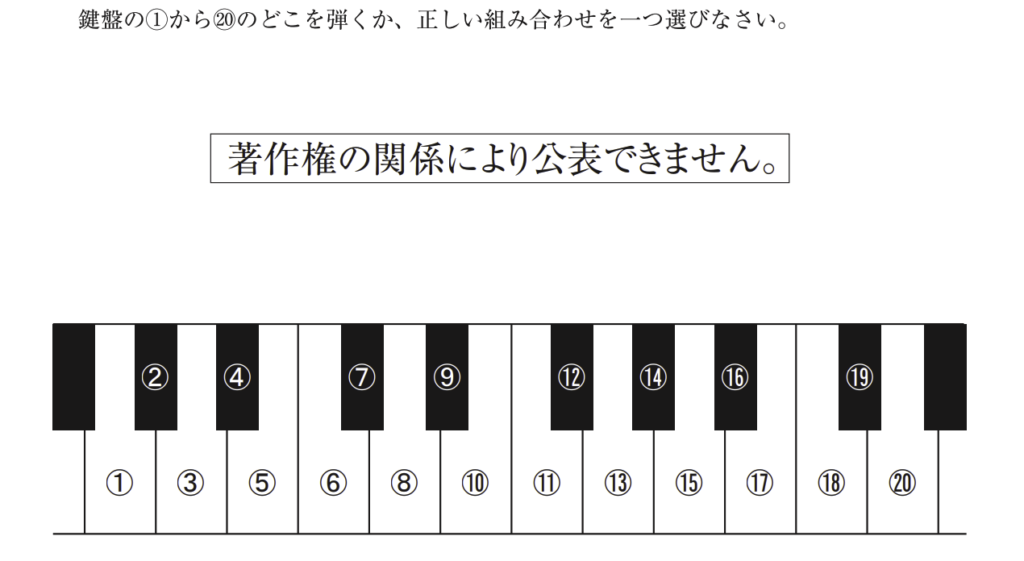

i01 次の曲の伴奏部分として、A~Dにあてはまるものの正しい組み合わせを一つ選び なさい。

著作権の関係により公表できません。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | イ | ア | エ | ウ | |

| 2 | イ | ウ | エ | ア | |

| 3 | ウ | エ | イ | エ | |

| 4 | エ | イ | ア | ウ | |

| 5 | エ | ウ | ア | イ |

※ 下にスクロールしても、

「i01 次の曲の伴奏部分として、A~Dにあてはまるものの正しい組み合わせを一つ選び なさい。 」

の解答を確認できます。

解答

1

スポンサーリンク

投稿日:

コメント解説

スタディメディマールをご利用頂いている皆さまへ

この問題は、現在、解説待ちの問題です。

ご協力頂ける方は、コメントフォームから、解説文の入力をお願い致します。

なお、解説内容は、当サイト編集部が内容を審査し、承認後に、コメント投稿の一つとして紹介(掲載)されます。

個人を判断できるような内容は記入されませんが、投稿時に入力した名前については表示されますので予めご了承下さい。本名掲載が気になる方は、ニックネームを使用して下さい。

国試問題「問i01 次の曲の伴奏部分として、A~Dにあてはまるものの正しい組み合わせを一つ選び なさい。」について、0件のコメント解説

スポンサーリンク