「 解説待ち 」 一覧

H027 66歳の男性。胸部違和感を主訴に来院した。1週前から持続性の前胸部の違和感を感じるようになった。自宅近くの診療所を受診し胸部エックス線写真で異常を指摘されたため紹介されて受診した。

- 嗄声

- 縮瞳

- 脱力感

- 上腕のしびれ

- 顔面と上肢の浮腫

▶︎ 国試過去問の解答&解説

i14 次の文のうち、「保育所保育指針」第4章「保育の計画及び評価」における(3)「指導計画の作成上、特に留意すべき事項」の記述として正しいものを○、誤ったものを ×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 3歳未満児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。

- 長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。

- 障害のある子どもの保育については、保育を展開する上で、個別的な計画よりも集団を基本とした計画を立案し、実施すること。

- 子どもの生活の連続性を踏まえ、家庭及び地域社会と連携して保育が展開されるよう配慮すること。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | × | ○ | × | ○ | |

| 4 | × | × | ○ | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

h18 次の文は、子どもの疾病や症状と食生活に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 口内炎では、食事の調味はうす味とし、酸味、香辛料は避けて、体温程度で与える。

- 下痢の際は、脂肪の多い食品や料理は控えるようにする。

- 便秘の場合、食欲不振の有無を確認するとともに、腸の蠕動運動を促す食物繊維の多い食物を与えるようにする。

- 吐き気や嘔吐がある場合は、それらが治まってから水分の補給を行う。少量の水分を与え、嘔吐しないことを確認し、少しずつ増量する。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | ○ | |

| 5 | × | × | ○ | × |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

h01 次の文は、「平成 24 年国民健康・栄養調査」における子どもの食生活に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「1-6歳」における朝食の欠食率は、男性女性とも 10%を超えている。

- 「1-6歳」におけるたんぱく質の摂取量(総数:平均値)では、動物性たんぱく質比率は、80%を超えている。

- 「1-6歳」における食塩摂取量(総数:平均値)は、3g以下である。

- 「1-6歳」、「7- 14 歳」、「15 - 19 歳」の三つの年齢階級別で、乳類の摂取量(平均値)を比較すると、男女ともに最も多いのは「7- 14 歳」である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | ○ | × | |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 3 | ○ | × | ○ | × | |

| 4 | × | ○ | × | × | |

| 5 | × | × | × | ○ |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

g05 次の文は、「幼児期運動指針」(平成 24 年 文部科学省)の4「幼児期の運動の在り方」の一部である。( A )~( E )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

幼児期は、生涯にわたって必要な多くの運動の基となる多様な動きを幅広く獲得する非常に大切な時期である。動きの獲得には、「動きの( A )」と「動きの( B )」の二つの方向性がある。

「動きの( A )」とは、年齢とともに獲得する動きが増大することである。

幼児期において獲得しておきたい基本的な動きには、立つ、座る、寝ころぶ、起きる、回る、転がる、渡る、ぶら下がるなどの「体の( C )動き」、歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、下りる、這(は)う、よける、すべるなどの「体を( D )動き」、持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、蹴る、積む、こぐ、掘る、押す、引くなどの「用具などを( E )動き」が挙げられる。

通常、これらは、体を動かす遊びや生活経験などを通して、易しい動きから難しい動きへ、一つの動きから類似した動きへと、多様な動きを獲得していくことになる。

「動きの( B )」とは、年齢とともに基本的な動きの運動の仕方(動作様式)がうまくなっていくことである。幼児期の初期(3歳から4歳ごろ)では、動きに「力み」や「ぎこちなさ」が見られるが、適切な運動経験を積むことによって、年齢とともに無駄な動きや過剰な動きが減少して動きが滑らかになり、目的に合った合理的な動きができるようになる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | 多様化 | 本格化 | なめらかな | 支える | 操作する |

| 2 | 洗練化 | 多様化 | バランスをとる | 操作する | 支える |

| 3 | 本格化 | 洗練化 | なめらかな | 移動する | 支える |

| 4 | 多様化 | 洗練化 | バランスをとる | 移動する | 操作する |

| 5 | 本格化 | 多様化 | 強い | 操作する | 移動する |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

f09 次の( A )~( D )の語句が正しいものを○、誤ったものを × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

子どもにとっての経験には、事物に触ったり、手に取ったり、見たりなど、視覚、聴覚、(A 遠感覚)、触覚、味覚といった五感を使って働きかける経験があり、それは(B 直接)経験と呼ばれる。

一方、絵本やメディア、人の話・行動を介した経験もあり、それは(C バーチャル)経験と呼ばれる。

レイチェル・カーソン(Carson, R.L.)は、自然との(B 直接)的な関わりのなかで、子どもが不思議に思ったり、感動したりすることを(D センス・オブ・ワンダー)と呼び、もっと知りたいという思いが促されるとした。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | ||

| 1 | ○ | ○ | × | ○ | |

| 2 | ○ | × | ○ | × | |

| 3 | × | ○ | × | ○ | |

| 4 | × | ○ | × | × | |

| 5 | × | × | ○ | × |

▶︎ 国試過去問の解答&解説

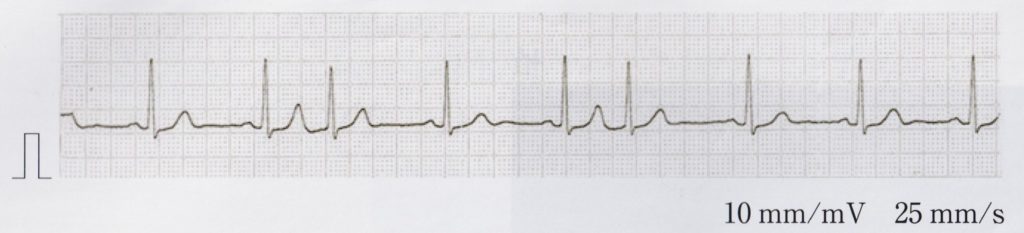

2 心電図を示す。この心電図の所見で正しいのはどれか。

- 心房細動

- 洞性徐脈

- 心室性期外収縮

- 心房性期外収縮

- Ⅰ度房室ブロック

▶︎ 国試過去問の解答&解説

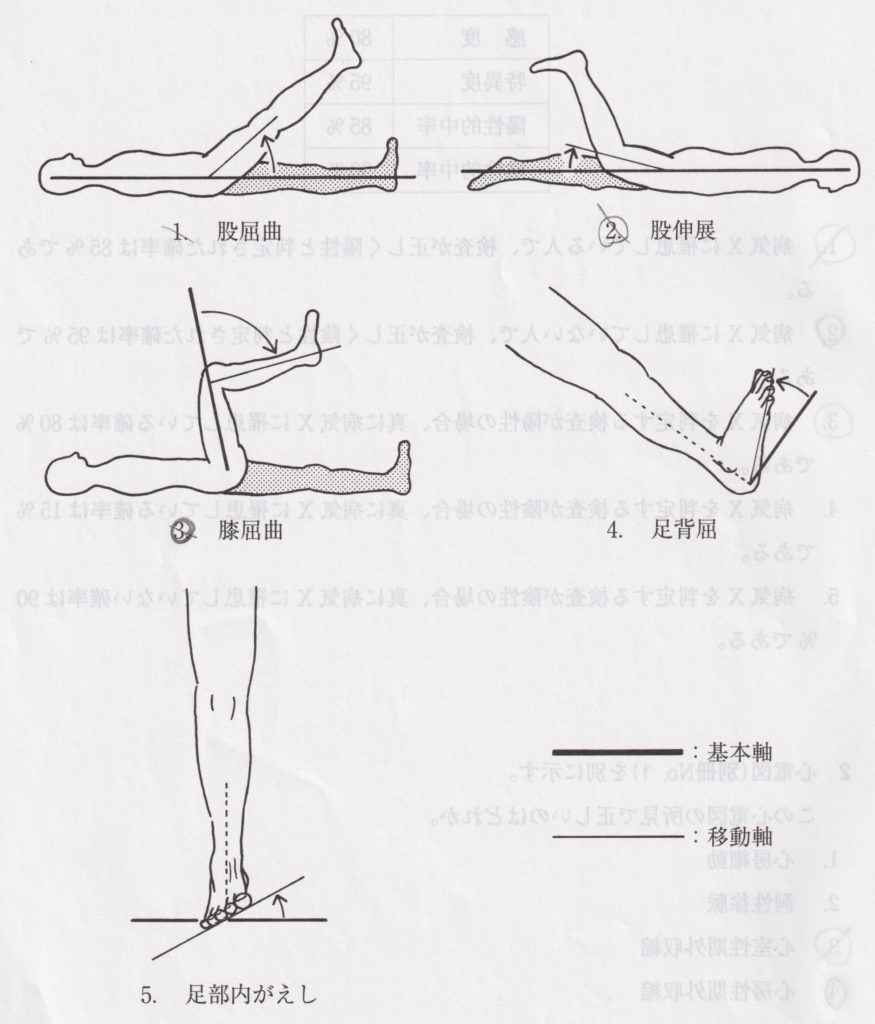

3 関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における右下肢関節の測定肢位で正しいのはどれか。

- 股屈曲

- 股伸展

- 膝屈曲

- 足背屈

- 足部内がえし

▶︎ 国試過去問の解答&解説

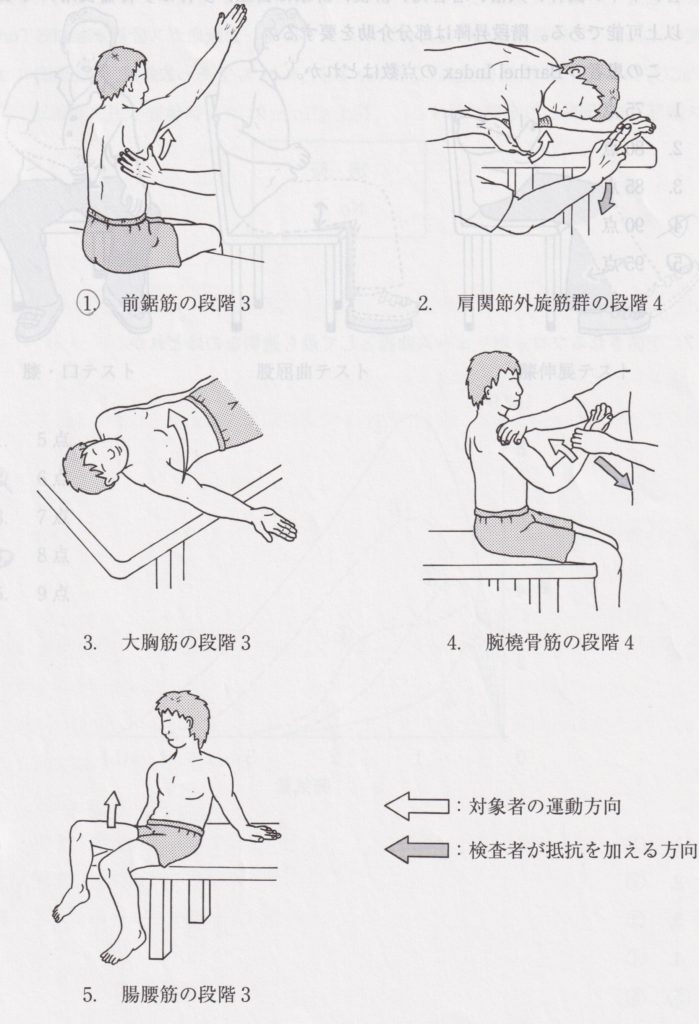

4 Danielsらの徒手筋力テストによる検査方法を図に示す。正しいのはどれか。

- 前鋸筋の段階3

- 肩関節外旋筋群の段階4

- 大胸筋の段階3

- 腕橈骨筋の段階4

- 腸腰筋の段階3

▶︎ 国試過去問の解答&解説

5 80歳の女性。慢性心不全。NYHA分類classⅢである。

- 75点

- 80点

- 85点

- 90点

- 95点

▶︎ 国試過去問の解答&解説

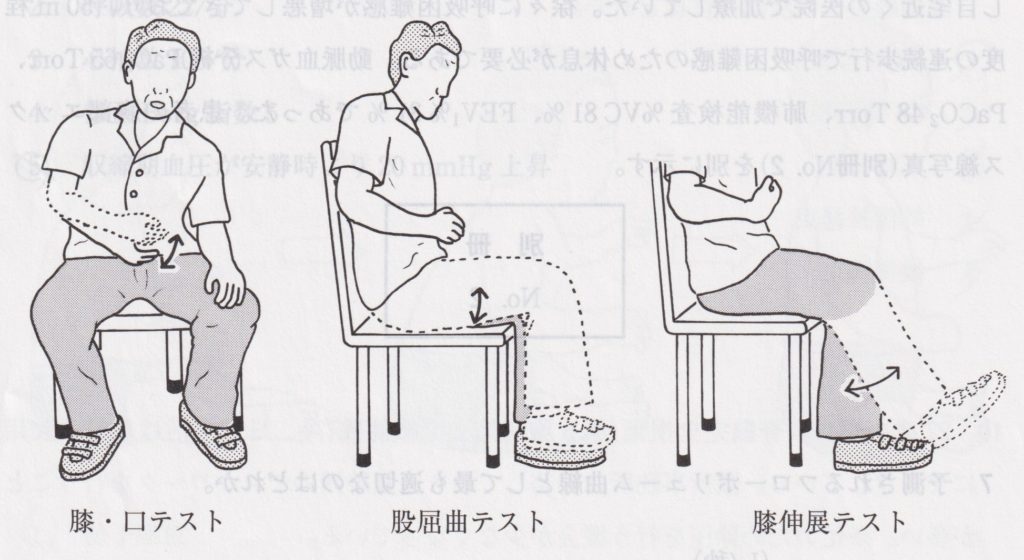

6 脳卒中機能評価法<SIAS>の麻痺側運動機能テストの様子を図に示す。関節拘縮がない場合、3つのテストの合計点はどれか。

- 5点

- 6点

- 7点

- 8点

- 9点

▶︎ 国試過去問の解答&解説

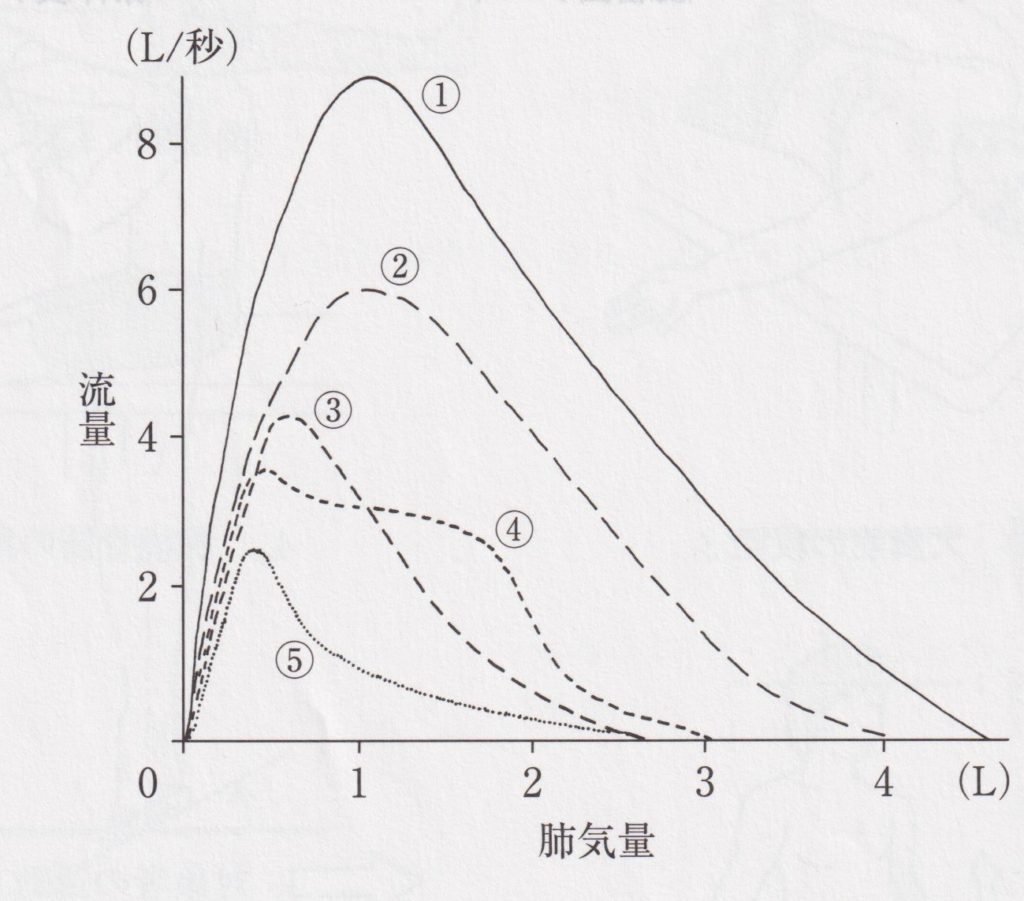

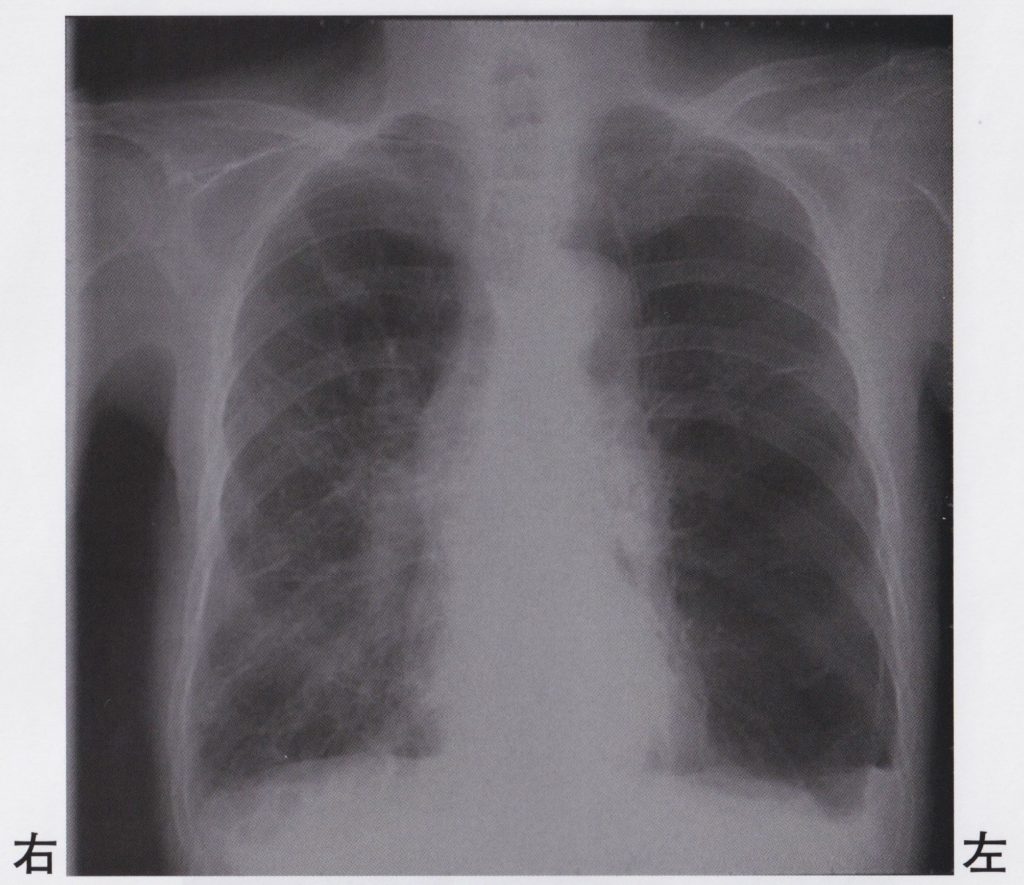

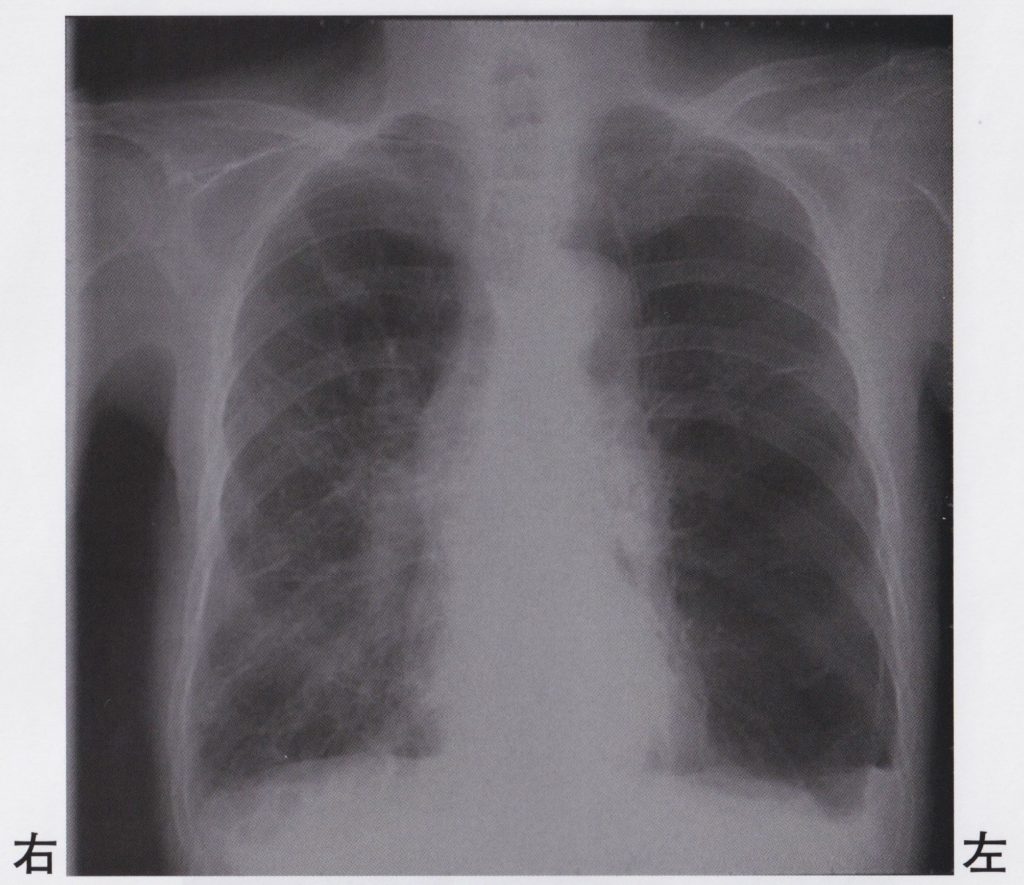

7 予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

前提文

75歳の男性。伸長170cm、体重48kg、BMI16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。

徐々に呼吸困難が増悪してきており、50m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。

動脈血ガス分析PaO₂65Torr、PaCO₂48Torr、肺機能検査%VC81%、FEV₁%31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

▶︎ 国試過去問の解答&解説

8 この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

前提文

75歳の男性。伸長170cm、体重48kg、BMI16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。

徐々に呼吸困難が増悪してきており、50m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。

動脈血ガス分析PaO₂65Torr、PaCO₂48Torr、肺機能検査%VC81%、FEV₁%31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。

- SpO₂82%

- 呼吸数22/分

- 心拍数105/分

- 修正Borg指数5

- 収縮期血圧が安静時より20mmHg上昇

▶︎ 国試過去問の解答&解説

9 74歳の男性。肺尖部がんによる腕神経叢への直接浸潤により環指・小指~前腕中央・内側にかけて疼痛過敏を訴えている。

- C7神経根

- C8神経根

- 下神経幹

- 外側神経束

- 後神経束

▶︎ 国試過去問の解答&解説

10 27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。

- 肩甲部

- 膝窩部

- 仙骨部

- 肘頭部

- 腸骨部

▶︎ 国試過去問の解答&解説

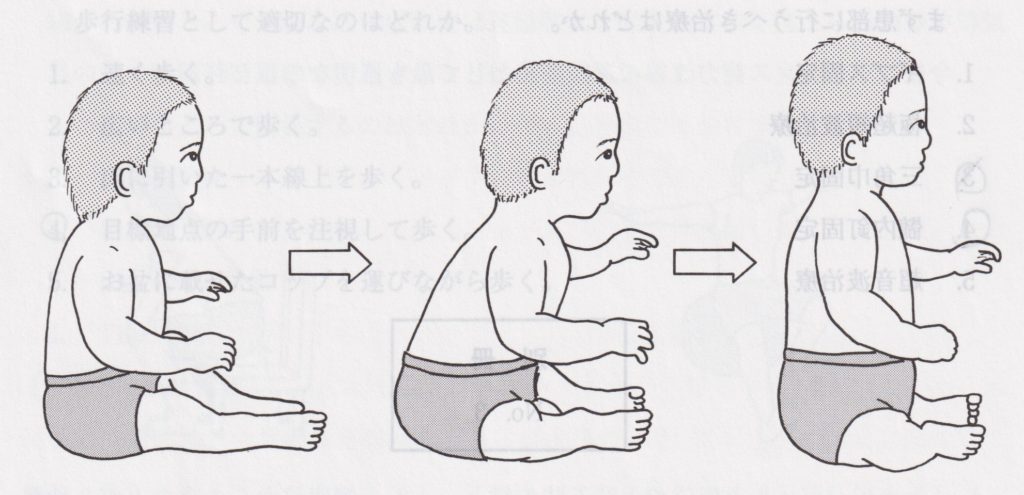

11 図のような移動(シャフリング)をする乳児に促す姿勢や運動で最も適切なのはどれか。

- 椅子座位

- 起き上がり

- 寝返り

- 背臥位

- 腹這い

▶︎ 国試過去問の解答&解説

12 66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

- 使用頻度の低い単語を用いる。

- 出にくい言葉は先回りして言う。

- できるだけ長い文章で話しかける。

- 意思伝達には易しい漢字を用いる。

- ジェスチャーは可能な限り用いない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

13 60歳の女性。転倒して右肩関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。まず患部に行うべき治療はどれか。

- ギプス固定

- 極超短波治療

- 三角巾固定

- 髄内釘固定

- 超音波治療

▶︎ 国試過去問の解答&解説

14 65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2ヵ月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。

- 三角筋

- 上腕三頭筋

- 上腕二頭筋

- 尺側手根屈筋

- 長橈側手根伸筋

▶︎ 国試過去問の解答&解説

15 75歳の女性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅣ。歩行時に小刻み歩行、突進現象、すくみ足が出現する。

- 速く歩く。

- 広いところで歩く。

- 床に引いた一本線上を歩く。

- 目標地点の手前を注視して歩く。

- お盆に載せたコップを運びながら歩く。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

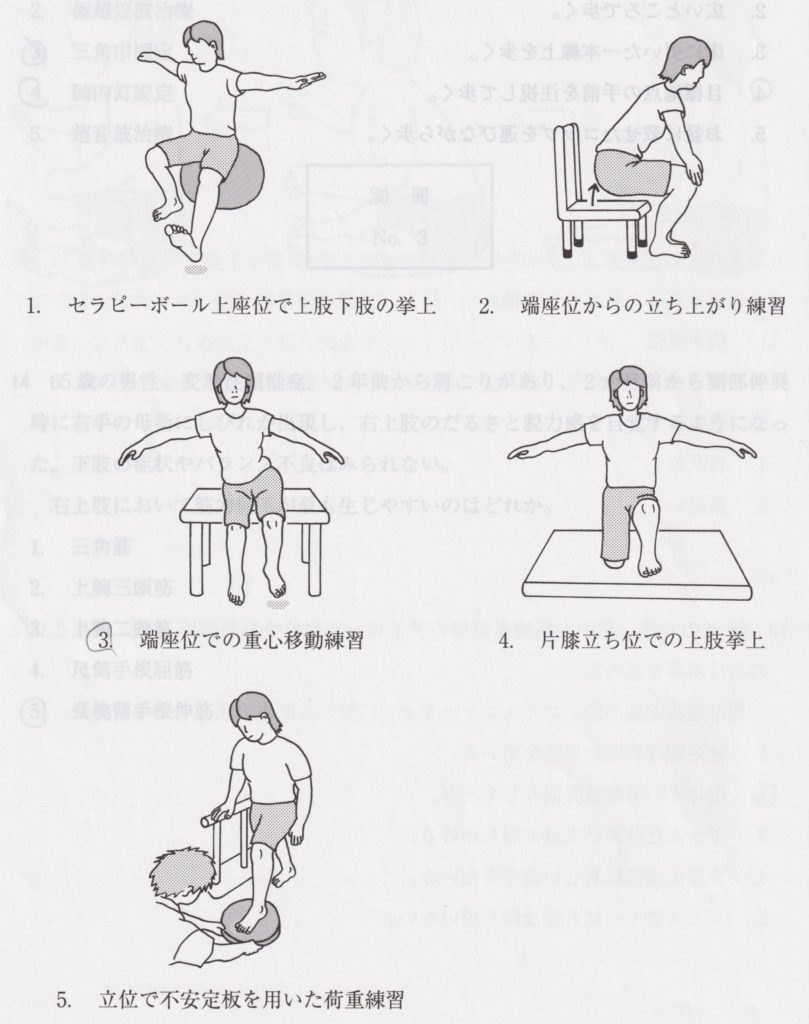

16 60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。

- セラピーボール上座位での上肢下肢の挙上

- 端座位からの立ち上がり練習

- 端座位での重心移動練習

- 片膝立ち位での上肢挙上

- 立位で不安定板を用いた荷重練習

▶︎ 国試過去問の解答&解説

17 55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。

- Barré徴候

- Horner徴候

- Lhermitte徴候

- Tinel徴候

- Uhthoff徴候

▶︎ 国試過去問の解答&解説

18 32歳の女性。2週間前に上気道炎を発症し、5日前から四肢末端の異常感覚を自覚した。その後、徐々に四肢の脱力を認めた。Guillain-Barré症候群と診断され、直ちにγ-グロブリン大量静注療法を開始した。

- 機能的電気刺激

- 筋力増強運動

- 座位練習

- 自発呼吸練習

- 排痰練習

▶︎ 国試過去問の解答&解説

19 8歳の女児。顕在性二分脊椎。Sharrardの分類はⅣ群である。歩行練習の実施方法で適切なのはどれか。

- 靴型装具を使用する。

- 長下肢装具を使用する。

- 短下肢装具とロフストランド杖を併用する。

- 長下肢装具とロフストランド杖を併用する。

- 骨盤帯付き長下肢装具とPCW〈postural control walker〉を併用する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

20 85歳の女性。自宅仏壇のろうそくの火が右袖に引火し、右前腕から前胸部および顔面にⅢ度5%とⅡ度15%の熱傷および気道熱傷を受傷した。

- squeezingによる排痰を実施する。

- 前腕は最大回内位に保持する。

- 肩関節は外転位に保持する。

- 筋力増強運動は禁止する。

- 起立歩行は禁止する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.