「 解説待ち 」 一覧

21 臨床研究を実施する上で適切でないのはどれか。

- 研究対象はポスターを用いて募集した。

- 研究の内容について対象者に書面を見せながら口頭で説明した。

- データ処理を匿名化で行った。

- 得られたデータはパソコンの共有フォルダで保管した。

- 対象者からの研究の同意への撤回請求に応じた。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

22 ICFの評価点とその内容の組合せで正しいのはどれか。

- 活動と参加の能力の評価点 - 促進あるいは阻害する程度

- 環境因子の第一評価点 - 個人の遂行能力

- 身体構造の第一評価点 - 機能障害の程度や大きさ

- 身体構造の第二評価点 - 各身体部位における変化の性質

- 心身機能の第一評価点 - 構造障害の程度や大きさ

▶︎ 国試過去問の解答&解説

23 インシデントレポート収集の目的で正しいのはどれか。

- 責任者を処罰する。

- 監督官庁に報告する。

- 医療事故発生防止策を検討する。

- 施設管理者が解決策を検討する。

- 当事者間でインシデントの原因を検討する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

24 肺音で正しいのはどれか。

- 気管呼吸音は吸気より呼気の方が大きい。

- 気管支呼吸音は吸気のみに聴取される。

- 笛音(wheezes)は吸気初期に聴取されやすい。

- 捻髪音(fine crackles)は呼気に聴取されやすい。

- 肺胞呼吸音は呼気終末に強くなる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

25 健常成人の血圧に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

- 背臥位では立位に比べて脈圧が小さい。

- 足関節上腕血圧比の基準値は1.5~2.0である。

- 上腕部では足部と比べて収縮期血圧が低くなる。

- 座位での測定はマンシェットを心臓の高さに合わせる。

- Korotkoff音が聞こえなくなった時点での圧を収縮期血圧とする。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

26 関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における股関節の参考可動域で正しいのはどれか。

- 外旋:20°

- 外転:20°

- 屈曲:110°

- 伸展:15°

- 内旋:20°

▶︎ 国試過去問の解答&解説

27 「歯を磨くまねをしてください」という口頭命令ではうまくできないが、自発的には歯磨きができる状態はどれか。

- 観念失行

- 拮抗失行

- 構成失行

- 観念運動失行

- 肢節運動失行

▶︎ 国試過去問の解答&解説

29 義足の遊脚相において下腿部の振り出し速度を制御する膝継手はどれか。

- 固定膝

- 可変摩擦膝

- 荷重ブレーキ膝

- バウンシング機構付き

- イールディング機構付き

▶︎ 国試過去問の解答&解説

30 胸腰仙椎装具で正しいのはどれか。

- 後方支柱は棘突起の直上に位置させる。

- 骨盤帯の位置は大転子と腸骨稜の間である。

- 側方支柱は骨盤帯と肩甲間バンドを結合する。

- 胸椎バンドの位置は肩甲骨の下1/3の高さである。

- 腹部前当ての上縁の位置は剣状突起の高さである。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

31 変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 二次性が多い。

- 男性に好発する。

- 外反変形を生じやすい

- 運動開始時に疼痛がある。

- 大腿四頭筋の萎縮を認める。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

32 Froment徴候が陽性のとき、麻痺を疑うべき神経はどれか。

- 肩甲背神経

- 尺骨神経

- 正中神経

- 長胸神経

- 橈骨神経

▶︎ 国試過去問の解答&解説

33 肩関節の関節可動域が屈曲100°、伸展10°、外転60°、外旋5°、内旋45°の肩関節周囲炎患者で障害されやすい動作はどれか。

- 洗顔動作

- 結髪動作

- 靴下の着脱

- 爪切り動作

- 歯磨き動作

▶︎ 国試過去問の解答&解説

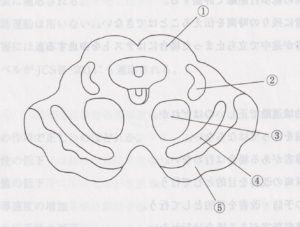

34 中脳(水平断)を図に示す。Parkinson病の病変部位はどれか。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

▶︎ 国試過去問の解答&解説

35 筋委縮性側索硬化症で下位運動ニューロン障害の徴候はどれか。

- 痙縮

- 仮性球麻痺

- 線維束性収縮

- 腹壁反射消失

- アキレス腱反射亢進

▶︎ 国試過去問の解答&解説

36 6分間歩行テストで正しいのはどれか。2つ選べ。

- 自覚症状の変化を記録する。

- 被検者の斜め前方に並んで歩く。

- 6分間の総歩行距離で評価する。

- 被検者に残りの時間を伝えることはできない。

- 被検者が途中で立ち止まった場合にはテストを中止する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

37 関節可動域運動で正しいのはどれか。

- 筋収縮を伴ってはならない。

- 意識障害がある場合は行わない。

- 運動麻痺の改善を目的として行う。

- 拘縮の予防・改善を目的として行う。

- 深部感覚障害がある場合は行わない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

38 筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

- ハムストリングス - 膝関節屈曲90°位での股関節伸展

- 上腕二頭筋 - 肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

- 上腕三頭筋 - 肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

- 前脛骨筋 - 足外がえし位での足関節背屈

- 中殿筋 - 股関節伸展0°位での股関節外転

▶︎ 国試過去問の解答&解説

39 神経筋再教育で正しいのはどれか。

- 随意運動を促通する。

- 神経断裂に適応される。

- 自動介助運動は用いない。

- 関節障害には適応されない。

- 意識レベルがJCSⅢ-200にも適応される。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

40 寒冷療法の作用で正しいのはどれか。

- 滑液粘性の低下

- 疼痛閾値の低下

- 神経伝導速度の増加

- 筋紡錘の感受性の減弱

- 毛細血管透過性の亢進

▶︎ 国試過去問の解答&解説

41 外側ストラップ付き金属支柱付き短下肢装具の使用が最も適切なのはどれか。

- 歩行中の膝折れ

- 足クローヌス

- 深部感覚障害

- 内反尖足

- 外反膝

▶︎ 国試過去問の解答&解説

42 慢性心不全患者に対する運動療法の効果で正しいのはどれか。2つ選べ。

- BNPの増加

- QOLの改善

- 運動耐容能の向上

- 左室駆出率の低下

- 交感神経活性の亢進

▶︎ 国試過去問の解答&解説

43 慢性腰痛に対する認知行動療法で誤っているのはどれか。

- 痛みの有無を頻回に確認する。

- 腰痛の不安を解消する映像を見せる。

- 腰を反らしても痛まない体験を繰り返させる。

- 痛みがあっても行える活動があることを認識させる。

- 適切な身体活動は痛みを増悪させないことを説明する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

44 外反肘をきたしやすいのはどれか。

- 尺骨肘頭骨折

- 上腕骨外顆骨折

- 上腕骨顆上骨折

- 上腕骨内側上顆骨折

- 橈骨小頭骨折

▶︎ 国試過去問の解答&解説

45 脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

- 上衣を右上肢から着衣する。

- 浴槽に右下肢からまたいで入る。

- 階段を上るときに左下肢を先に出す。

- 階段を降りるときに右下肢を先に出す。

- 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

46 多発性筋炎の回復初期における理学療法で正しいのはどれか。

- 運動負荷量は血小板数を目安に設定する。

- 筋力トレーニングは四肢の遠位筋を中心に行う。

- 間質性肺炎の合併に注意してプログラムを進める。

- 手指の冷感に対して手部および手指へのホットパックを行う。

- 筋痛があれば抵抗を減らし、時間を延長して筋力トレーニングを継続する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.