「 解説待ち 」 一覧

57 Eさん(78 歳、女性)は、30年前に夫を亡くした。 姑の介護を8年間一人で行い、1年前に自宅で看取った。隣県に住む息子に促されて介護付有料老人ホームに入居した。入居して間もないEさんは、「何をしてよいかわからない」と日中は部屋で一人で過ごしている。ホームでの暮らしに戸惑っているEさんへの介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 規則正しい生活を送るように話す。

- 入居前の生活の様子を聞く。

- ホームの日課を伝える。

- 介護福祉職がホームでの役割を決める。

- 長男に面会に来てもらえるように、生活相談員に依頼する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

58 介護老人福祉施設で最期まで過ごすことを希望する利用者への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 終末期の介護方針を伝えて、意思確認を行う。

- 入所後に意思が変わっても、入所時の意思を優先する。

- 本人の意思よりも家族の意向を優先する。

- 本人の意思確認ができないときは、医師に任せる。

- 意思確認の合意内容は、介護福祉職間で口頭で共有する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

59 終末期で終日臥床している利用者への便秘予防の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 水分摂取量を減らす。

- 腹部に冷罨法を行う。

- 下剤を用いて直腸を定期的に刺激する。

- 座位姿勢を保持する機会を作る。

- 小腸に沿って腹部マッサージを行う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

60 Fさん(80歳、女性)は、認知症(dementia)で高齢者施設に10年間入所していたが、死去した。夫(85歳)はFさんが入所中、毎日面会して、Fさんと共通の趣味である詩吟を楽しみ、時間を共に過ごしていた。夫はFさんが亡くなって1週間後、施設にお礼に訪れて、「毎日通うのは大変だったが、今は話し相手もいなくなり寂しい。自分で料理をする気もなくなり眠れない」と涙を流しながら話をした。Fさんの夫に対する介護福祉職の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 気遣いの言葉をかけて、話を聴く。

- 良眠できる方法を助言する。

- 外食を勧める。

- 趣味に打ち込むように勧める。

- 元気を出すように励ます。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

61 介護過程の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 利用者の自立を支援する。

- 画一的に介護を実践する。

- 介護福祉職の尊厳を保持する。

- 家族介護者の自己実現を図る。

- 経験則に基づいて介護を実践する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

62 利用者の情報収集における留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 生活歴は、介護福祉職の主観的判断を優先する。

- 生活機能は、他職種からの情報も活用する。

- 発言内容は、介護福祉職の解釈を加える。

- 経済状況は、近隣住民の情報から推測する。

- 心身機能は、利用者への聞き取りによって判断する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

63 生活課題の優先順位を決定する上で、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 利用者が要望する頻度の多いものから決定する。

- 介護福祉職が評価しやすいものから決定する。

- 家族の負担が大きく軽減するものから決定する。

- 緊急性が高いものから決定する。

- 課題に取り組む準備期間が短いものから決定する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

64 介護計画を実施するときの留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 介護計画の遂行自体を目的にする。

- 実施内容は個々の介護福祉職に任せる。

- 介護福祉職の満足度を基に継続を判断する。

- 介護計画の変更内容の説明は省略する。

- 利用者の反応や変化を観察する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

65 Gさん(79歳、男性)は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居している。短期目標を「なじみの店で買物ができる( 2 か月)」として、月3回の買物を計画し実施した。初回は順調であったが、2回目にレジで後ろに並ぶ人から、「遅い、早くして」と言われて、H介護福祉職が支払った。GさんはH介護福祉職に、「ほしい物を選んでも、自分で支払わないと買った気にならん」と言い、その後、楽しみにしていた買物に行かなくなった。ICF(International Classification of Functioning、Disability and Health:国際生活機能分類)の視点に基づいて介護計画の内容を見直すにあたり、最も配慮すべき構成要素を1つ選びなさい。

- 身体構造

- 個人因子

- 心身機能

- 環境因子

- 活動

▶︎ 国試過去問の解答&解説

66 Jさんに対する長期目標の方向性として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Jさん(71 歳、男性)は 20 歳から造園業を営んでいた。 2 か月前に脚立から転落して、右みぎだいたいこつけいぶこっせつ大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)で入院した。骨折部位は順調に回復し、下肢機能訓練により杖歩行も可能であると診断されている。

しかし、訓練への参加は消極的であり、入院中は車いすで過ごしていた。退院後は自宅で過ごしたいという希望から、下肢筋力に対する機能訓練で 5 日前に介護老人保健施設に入所した。

入所後のJさんは、日中のほとんどをベッド上でテレビを見て過ごしている。排泄に関する移乗を依頼する以外に職員に話しかけることはなく、食事をしていても他者との会話はみられない。

Jさんの表情が穏やかなときに歩行訓練に参加を促すが、「ああ、うん…」と言うだけで訓練に参加していない。

面会に来た妻によると、Jさんは、「施設で訓練しても歩けるようになるはずはない」と話していたということだった。また、妻は、「仕事が大好きで、仕事ができないことに相当落ち込んでいるようだ」と話した。

- 病院で機能訓練をすること

- 施設での生活に慣れること

- 造園業に再び携わること

- 話し相手を見つけること

- 新しい趣味を見つけること

▶︎ 国試過去問の解答&解説

67 在宅復帰を目指すJさんに対する短期目標を、「外出することができる(1週間)」とした。短期目標に基づく支援内容として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Jさん(71 歳、男性)は 20 歳から造園業を営んでいた。 2 か月前に脚立から転落して、右みぎだいたいこつけいぶこっせつ大腿骨頸部骨折(femoral neck fracture)で入院した。骨折部位は順調に回復し、下肢機能訓練により杖歩行も可能であると診断されている。

しかし、訓練への参加は消極的であり、入院中は車いすで過ごしていた。退院後は自宅で過ごしたいという希望から、下肢筋力に対する機能訓練で 5 日前に介護老人保健施設に入所した。

入所後のJさんは、日中のほとんどをベッド上でテレビを見て過ごしている。排泄に関する移乗を依頼する以外に職員に話しかけることはなく、食事をしていても他者との会話はみられない。

Jさんの表情が穏やかなときに歩行訓練に参加を促すが、「ああ、うん…」と言うだけで訓練に参加していない。

面会に来た妻によると、Jさんは、「施設で訓練しても歩けるようになるはずはない」と話していたということだった。また、妻は、「仕事が大好きで、仕事ができないことに相当落ち込んでいるようだ」と話した。

- 車いすで20~30分過ごしてもらう。

- 歩行器の使用を促す。

- 下肢を1日1回外転する。

- トイレへの移乗訓練を行う。

- 骨折部位の回復を確認する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

68 Kさん(82歳、女性)は、身寄りがなく自宅で一人暮らしをしている。週 1回利用している通所介護(デイサービス)で送迎を担当しているL介護福祉職は、Kさんから、「この間、いつもより膝の痛みが強くなって玄関で立てなくなった。 ちょうど民生委員さんが来てくれて、一緒に受診して痛みは治まったの。医師から膝は痛むことがあるが生活に支障はないと言われたけど、いつまでこの家にいられるかしら」と打ち明けられた。その日の夕方、自宅へ送った時にKさんは、「施設の生活はにぎやかで、さぞ楽しいでしょうね」と話して、涙ぐんだ。発言を受けて、その場で本人の同意を取り、翌日、事業所内のカンファレンス(conference)が行われた。L介護福祉職が話す内容として、最も優先すべきものを1つ選びなさい。

- 膝の痛みがなくならない理由

- 身寄りがないこと

- 施設に入所するタイミング

- 玄関で活用できる福祉用具

- 在宅生活の継続への不安

▶︎ 国試過去問の解答&解説

69 乳幼児の標準的な心身の発達に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 生後3か月頃、指を使って積み木がつかめるようになる。

- 生後6か月頃、つかまり立ちができるようになる。

- 1歳頃、喃語が現れ始める。

- 2歳頃、二語文を話すようになる。

- 3歳頃、愛着(アタッチメント(attachment))が形成され始める。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

71 加齢に伴う身体機能の変化として、適切なものを1つ選びなさい。

- 周辺視野が広くなる。

- 低周波の音から聞こえにくくなる。

- 味覚の感受性が低下する。

- 振動に敏感になる。

- 嗅覚が敏感になる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

72 尿失禁に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 認知症(dementia)で尿を漏らすのを、腹圧性尿失禁という。

- トイレまで我慢できずに尿を漏らすのを、切迫性尿失禁という。

- 重い物を持った時に尿を漏らすのを、混合性尿失禁という。

- いろいろな原因が重なって尿を漏らすのを、溢流性尿失禁という。

- 前立腺肥大症(prostatic hypertrophy)で尿を漏らすのを、機能性尿失禁という。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

73 Aさん(95 歳、女性、要介護 3 )は、介護老人福祉施設に入所して 6 か月になる。入所間もない頃は、「買物に行きたい」「友達に会いに行きたい」と、いろいろ介護福祉職に要望したが、それらの要望には応えてもらえなかった。現在Aさんは、認知機能障害はなく、身体的にも大きな変化や異常は認められない。しかし、ほとんどの時間をベッドで過ごしていて、「どこか行きたいところはないですか」と介護福祉職が聞いても、「ない」と答えるだけである。Aさんの現在の状態を説明するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 学習性無力感

- 反動形成

- 統合失調症(schizophrenia)の陰性症状

- せん妄(delirium)

- パーソナリティの変化

▶︎ 国試過去問の解答&解説

74 高齢者の疾患と治療に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 複数の慢性疾患を持つことは、まれである。

- 服用する薬剤の種類は、若年者より少ない。

- 服用する薬剤の種類が増えると、薬の副作用は出にくくなる。

- 高血圧症(hypertension)の治療目標は、若年者と同じにする。

- 薬剤の効果が強く出ることがある。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

75 高齢者の便秘に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1日に1回、排便がない状態をいう。

- 病気が原因となることは、まれである。

- 腹筋の筋力低下は、原因となる。

- 薬剤が原因となることは、まれである。

- 下剤の服用を優先する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

76 Bさん(68 歳、女性)は、 3か月前から、自宅の階段を昇り降りするときに、両膝の痛みが強くなってきた。整形外科を受診したところ、変形性膝関節症(knee osteoarthritis)と診断された。Bさんの身長は153cm、体重は75kg である。Bさんの日常生活の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 歩行を控える。

- 正座で座る。

- 膝を冷やす。

- 体重を減らす。

- 杖は使わない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

77 介護老人保健施設に入所した認知症高齢者が、夜中に荷物を持って部屋から出てきて、介護福祉職に、「出口はどこか」と聞いてきた。介護福祉職の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1つ選びなさい。

- 「今日はここにお泊りになることになっています」と伝える。

- 「もうすぐご家族が迎えに来るので、お部屋で待っていましょう」と居室に誘う。

- 「トイレですよね」と手を取って案内する。

- 「どちらに行きたいのですか」と声をかけて並んで歩く。

- 「部屋に戻って寝ましょう」と荷物を持って腕を取る。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

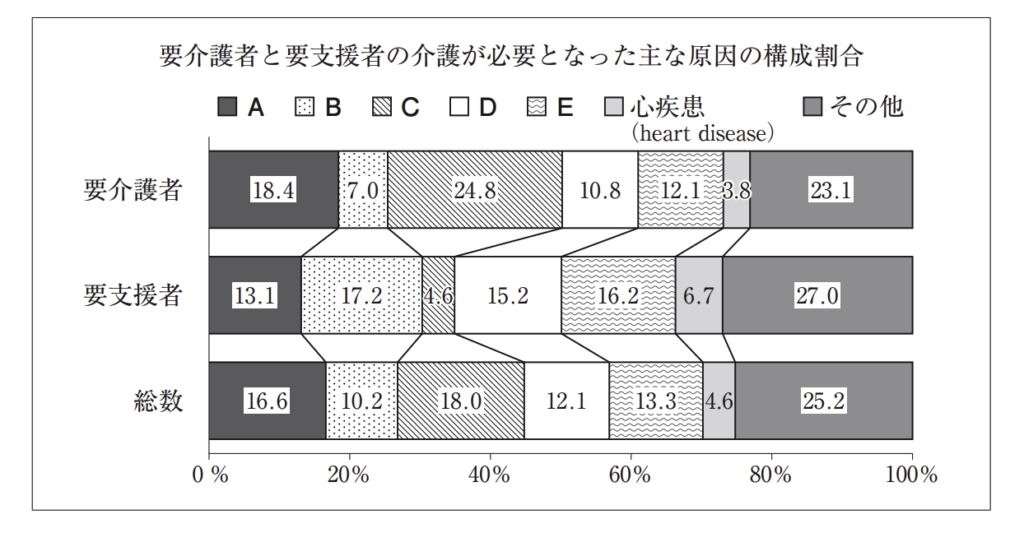

78 図は、2016年(平成28年)「国民生活基礎調査」(厚生労働省)を基に、介護保険制度における要介護者と要支援者の介護が必要となった主な原因の構成割合を作図したものである。AからEには、「関節疾患」「高齢による衰弱」「骨折・転倒」「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」のいずれかが該当する。「認知症」に該当するものとして、正しいものを 1つ選びなさい。

- A

- B

- C

- D

- E

▶︎ 国試過去問の解答&解説

79 認知症(dementia)の人を支援する施策に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 認知症サポーターは、認知症(dementia)に対する正しい知識と理解を持ち、認知症(dementia)の人を支援する。

- 介護保険制度では、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、居宅サービスに位置づけられている。

- 認知症(dementia)と診断された 39 歳の人は、介護保険制度を利用できる。

- 介護保険制度では、認知症対応型通所介護は施設サービスに位置づけられている。

- 成年後見制度では、地域包括支援センターの社会福祉士が補助人、保佐人、成年後見人を選定する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

80 加齢による物忘れと比べたときの、認知症(dementia)による物忘れの特徴として、最も適切なものを 1つ選びなさい。

- 見当識障害はない。

- 物忘れの自覚はない。

- 物忘れが進行しない。

- 日常生活に明らかな支障はない。

- 体験の一部分だけを思い出せない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

81 認知機能障害に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 記憶障害では、初期から手続き記憶が障害される。

- 見当識障害では、人物の認識は障害されない。

- 失行では、洋服をうまく着られなくなる。

- 失認は、視覚や聴覚の障害が原因である。

- 実行機能の障害では、ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)は障害されない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

82 軽度認知障害(mild cognitive impairment)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 記憶力の低下の訴えがある。

- 日常生活に支障がある。

- 認知症(dementia)の一種である。

- CDR(Clinical Dementia Rating)のスコアが2である。

- 全般的な認知機能が低下している。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.