「 Dr.カール先生の記事 」 一覧

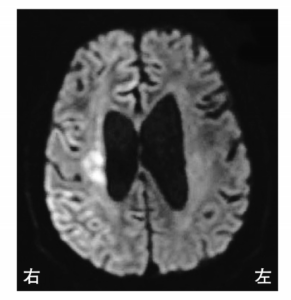

1 85歳の女性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後、意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

- 拮抗失行

- 左右失認

- 運動性失語

- 社会的行動障害

- 左半身空間無視

▶︎ 国試過去問の解答&解説

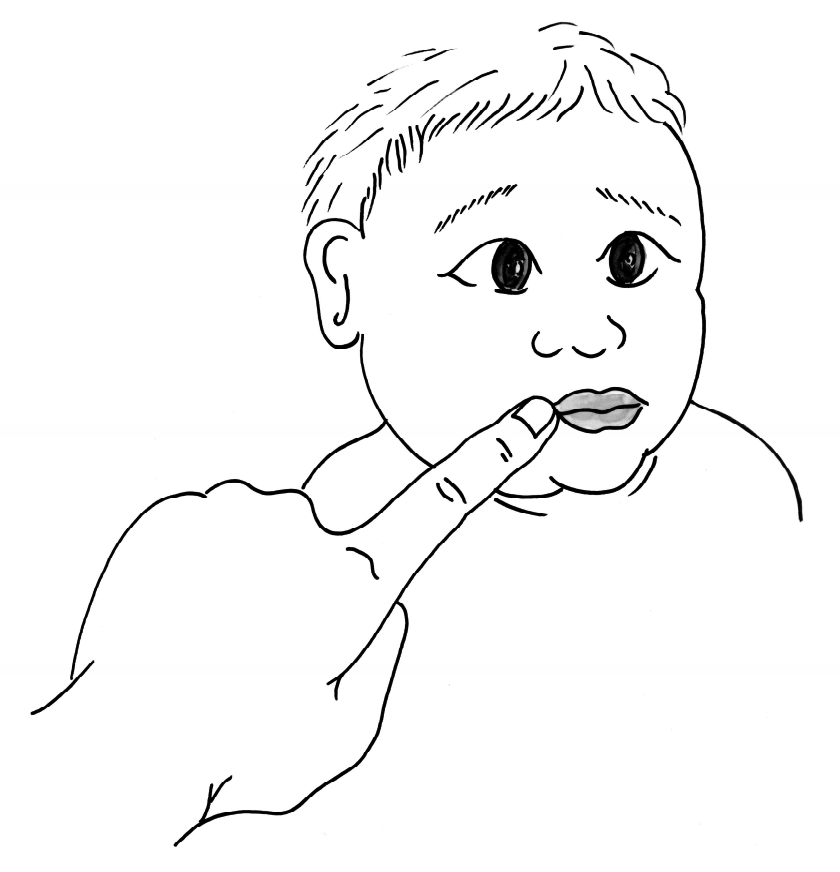

2 図は深索反射を検査している場面である。正しいのはどれか。

- 反応は生涯続く。

- 満腹時には出現しにくい。

- 生後2ヶ月ごろに出現する。

- 刺激されると嚥下反射が起こる。

- 刺激と反対側へ頭部が回旋する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

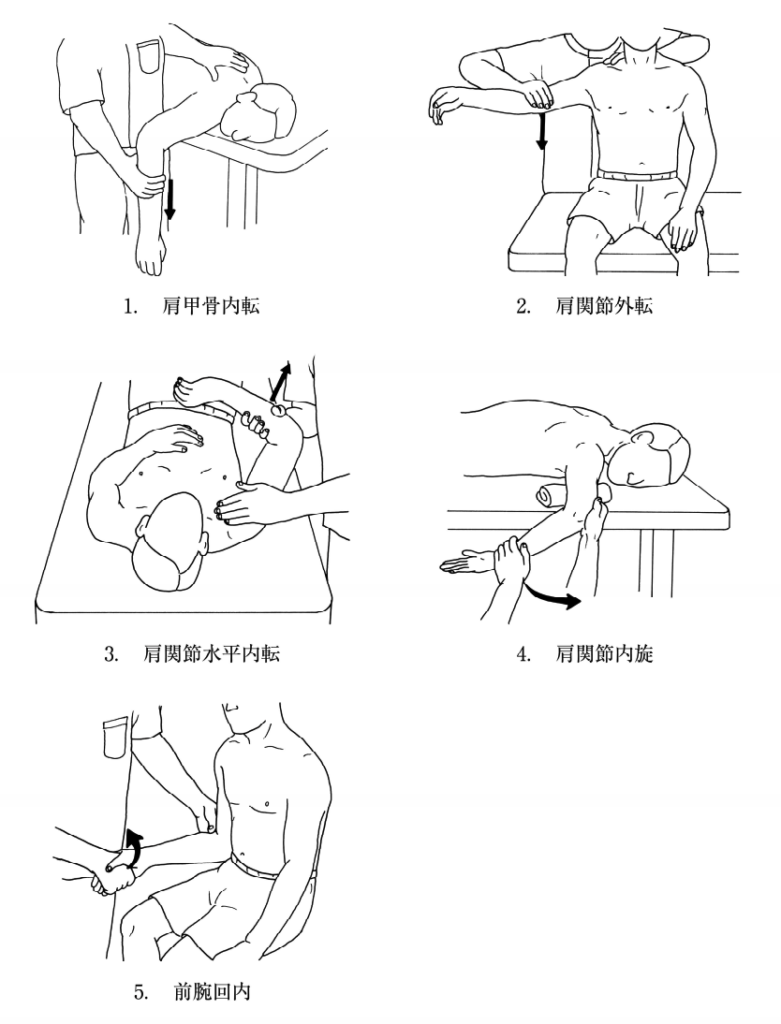

3 Danielsらの徒手筋カテストの段階5及び4の検査で、検査者の抵抗をかける手の位置で正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、矢印は検査者の加える力の方向を示す。

- 肩甲骨内転

- 肩関節外転

- 肩関節水平内転

- 肩関節内旋

- 前腕回内

▶︎ 国試過去問の解答&解説

4 29歳の男性。バイク転倒事故による右前頭葉脳挫傷および外傷性くも膜下出血。事故から2週間後に意識清明となり、作業療法が開始された。運動麻痺と感覚障害はない。

- BADS

- RBMT

- SLTA

- SPTA

- VPTA

▶︎ 国試過去問の解答&解説

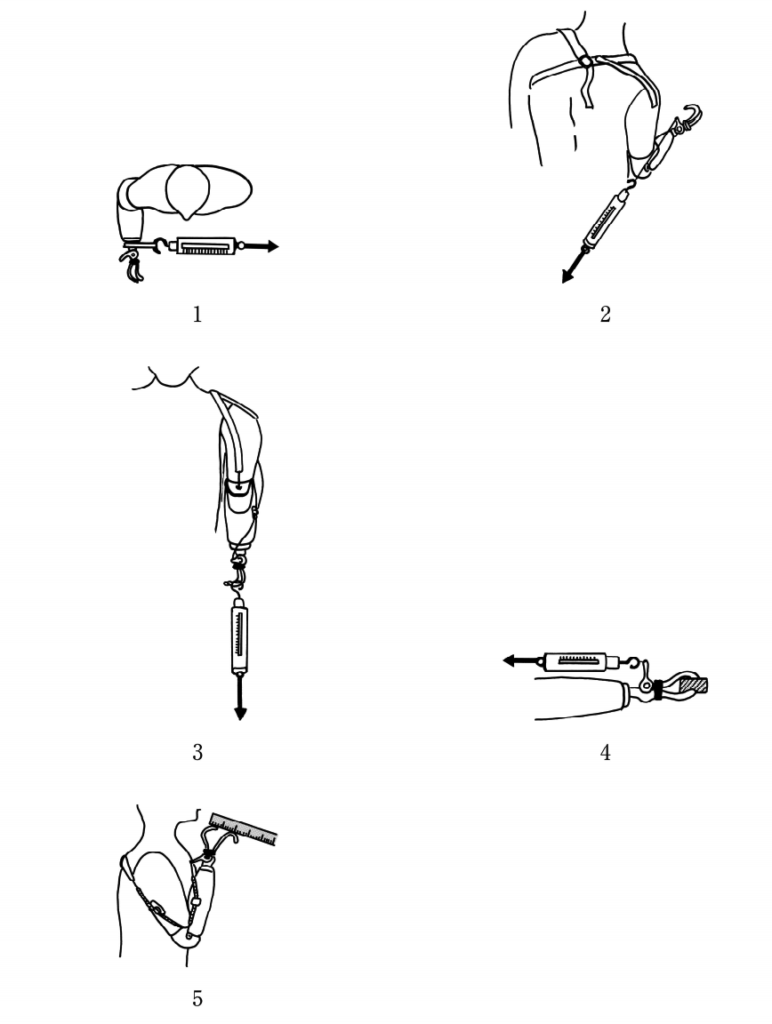

5 上腕能動義手の適合検査において、コントロールケーブルシステムの操作効率をチェックする計算式を以下に示す。Aにあたる計測はどれか。

【計算式】

コントロールケーブルシステムの操作効率(%)=A/B ×100

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

6 手の写真を示す。上腕骨骨幹部骨折による神経麻痺によって生じやすいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

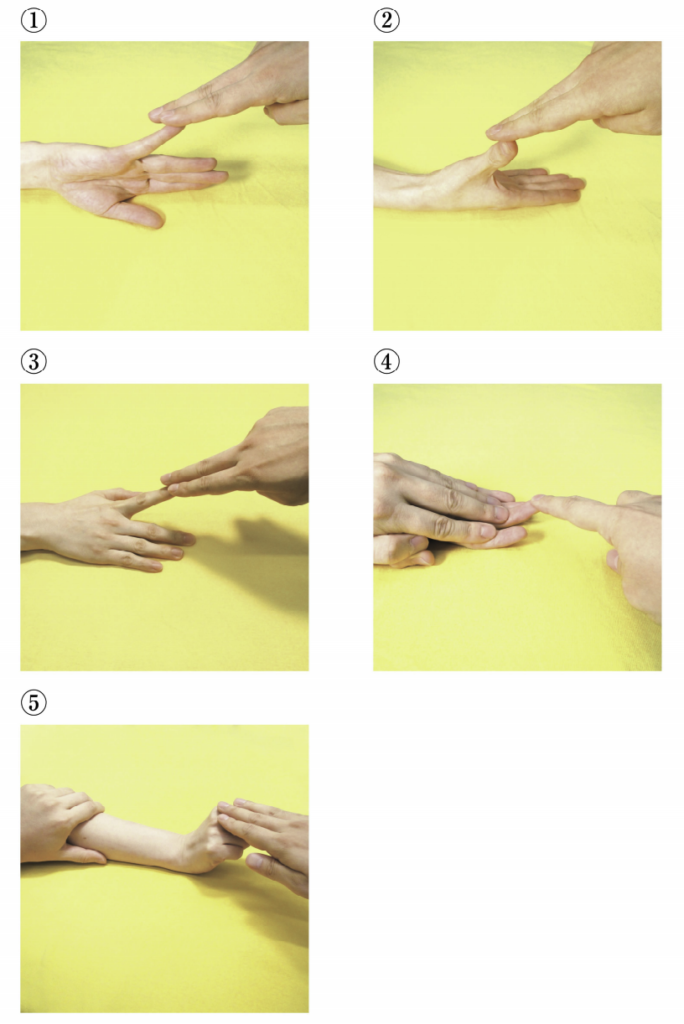

7 検査の写真を示す。ASIAにおけるT1のkey muscleの検査はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

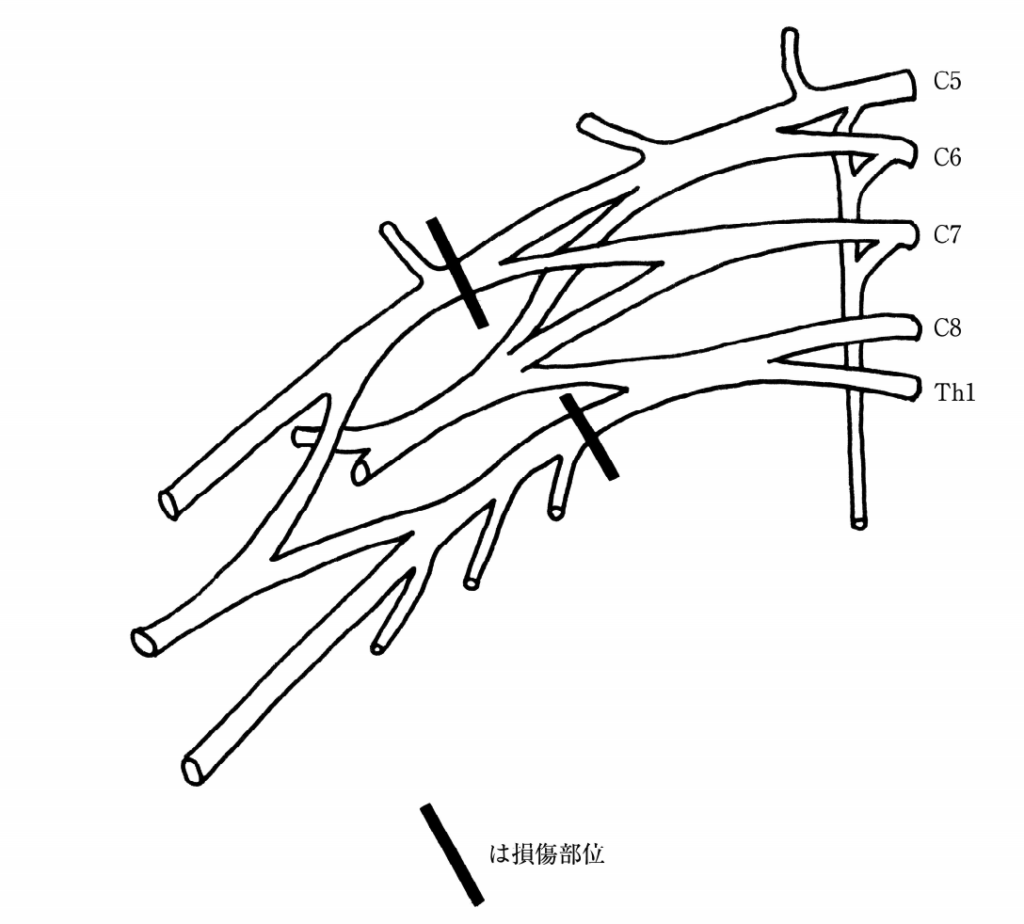

8 図のような腕神経叢損傷で障害される動きはどれか。

- 肩甲帯の挙上

- 肘関節の屈曲

- 手関節の背屈

- 肩関節の外転

- 肩関節の水平伸展

▶︎ 国試過去問の解答&解説

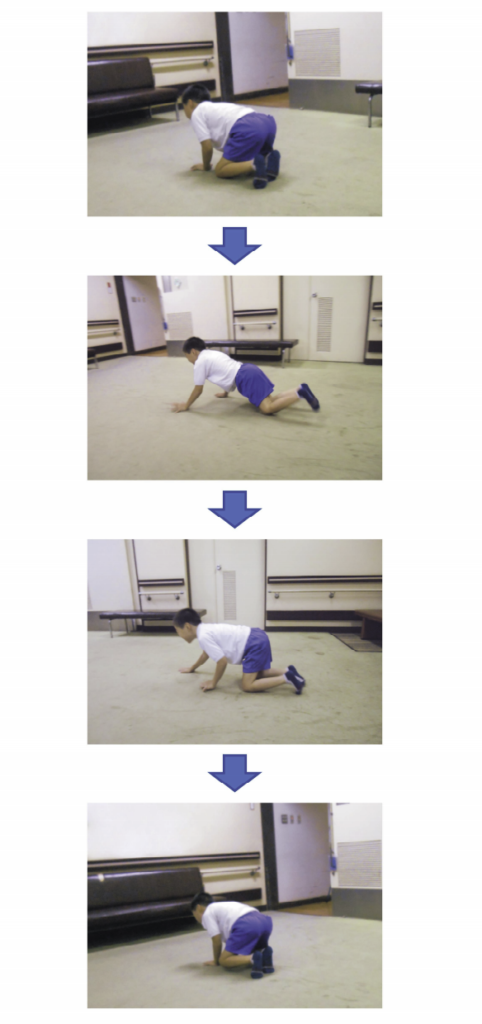

9 7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

- 頭部保持能力の低下

- 両側上肢の支持能力の低下

- 下部体幹の支持能力の低下

- 両側肩甲帯周囲筋の緊張性低下

- 左右股関節の交互分離運動能力の低下

▶︎ 国試過去問の解答&解説

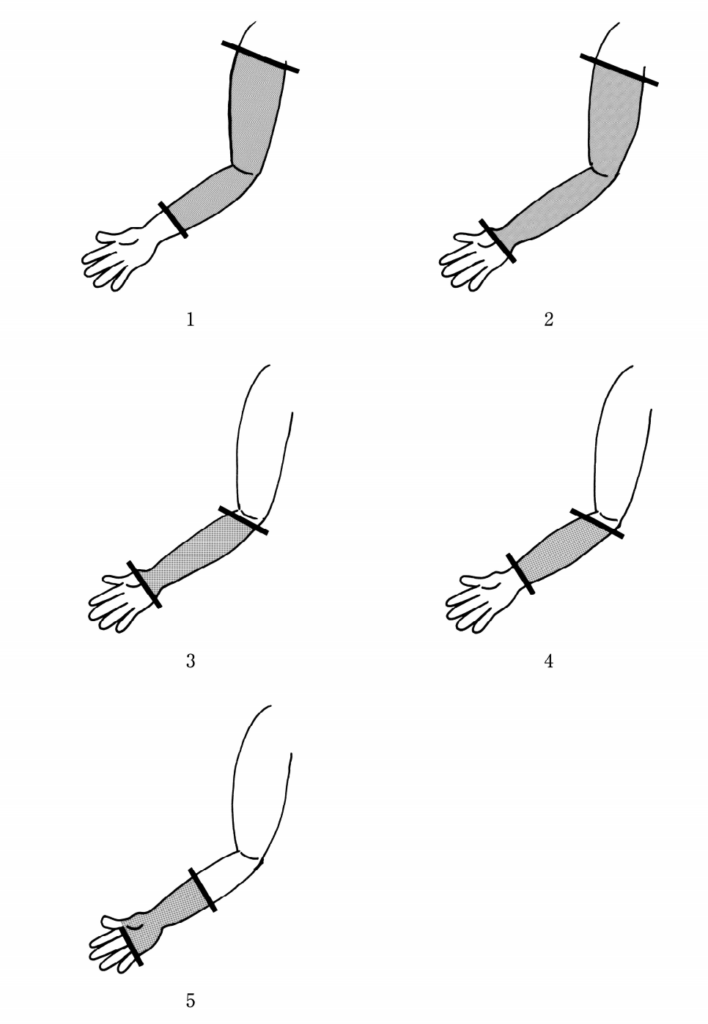

10 尺骨の骨幹部骨折での固定範囲で正しいのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

11 72歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。訪問リハビリテーションを行なっている。最近、新たに後頸部痛と歩きにくさを訴えている。この患者への対応として適切でないのはどれか。

- 転倒予防の指導を行う。

- 頸部の可動域運動を行う。

- 調理の際に椅子の使用を勧める。

- 高い枕を用いないよう指導する。

- 柔らかいマットレスを避けるよう指導する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

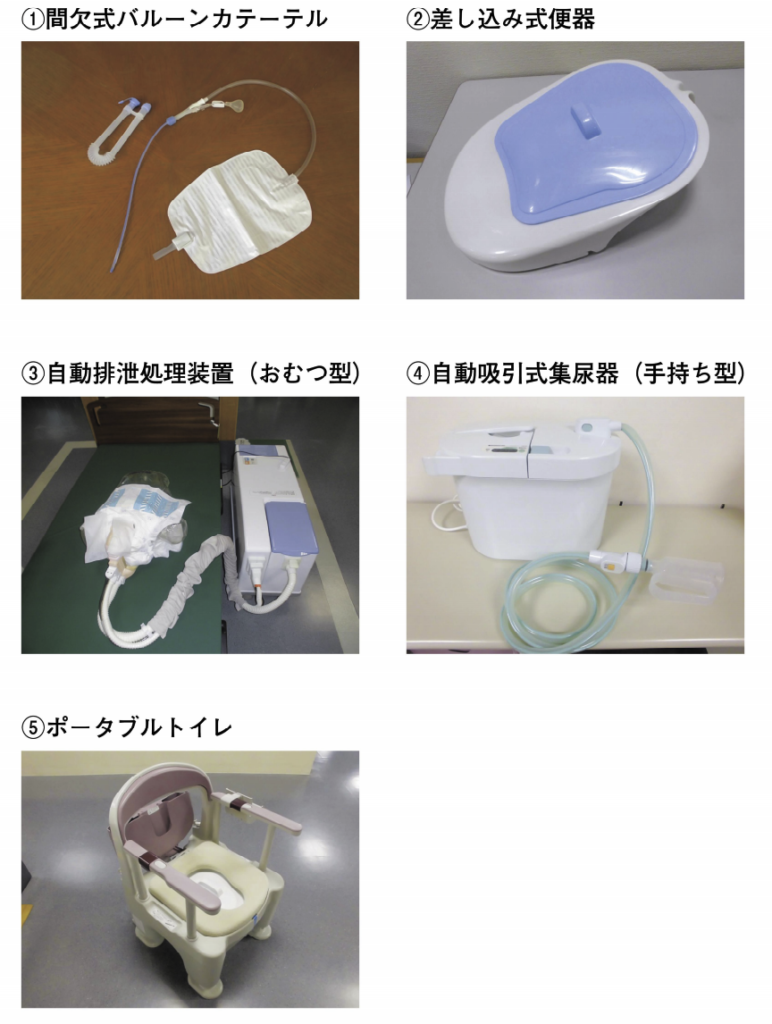

12 80歳の男性。要介護2。妻と2人暮らし。上肢機能は保たれているが、下肢の支持性の低下がある。認知機能は保たれている。尿意はあり、日中は洋式トイレでズボンの上げ下ろしの介助を受けて排尿している。便失禁はないが、夜間の居室での排尿方法を検討している。「妻を起こさずに自分で排尿したい」との希望がある。排泄用具の写真を示す。選択する排泄用具として適切なのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

13 55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2ヶ月前に誤嚥性肺炎を指し起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹及び下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

- 食事を常食で再開する。

- エアマットの使用を勧める。

- 透明文字盤の使用を勧める。

- ポータブルトイレの使用を勧める。

- チンコントロール電動車椅子を導入する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

14 23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって三日間放浪したため、2度目の入院となった。1ヵ月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

- 認知機能

- 対人関係

- 余暇の過ごし方

- 就労に対する希望

- 精神症状の生活への影響

▶︎ 国試過去問の解答&解説

15 23歳の男性。2ヶ月前から職場の業務がシフト勤務になり夜勤が入るようになった。1ヶ月前から日中の眠気を取るために、カフェイン入りの栄養ドリンクを1日4本以上飲むようになった。妄想や抑圧感などは特に訴えていないが、不眠と苛立ちを主訴に精神科を受診した。この患者に対して初期にすべき介入はどれか。

- 精神分析療法

- 認知行動療法

- グループワーク

- 抗精神病薬の投与

- 栄養ドリンクの減量

▶︎ 国試過去問の解答&解説

16 67歳の女性。認知症。2年前ごろから身だしなみに気を遣わずに出かけるようになった。次第に同じ食事メニューを繰り返し作る、日常生活で会話の言葉をオウム返しにする、買い物をしても代金を払わず、とがめられても気にしないといったことが多くなったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。作業療法が開始された。この患者に見られる特徴はどれか

- 転倒しやすい。

- 情動失禁がみられる。

- 手続き記憶が損なわれる。

- 時刻表的生活パターンが見られる。

- 「部屋にヘビがいる」といった言動がある。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

17 28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4ヶ月経過した頃から、子供の成長が気になり始め、夫に不安をぶつけようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1ヵ月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「わたしは怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

- 日記を取り入れる。

- 育児の振り返りを行う。

- 患者の不安な気持ちに寄り添う。

- 家族の育児への協力方法について話し合う。

- 性格による自己否定的考えについて話し合う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

18 29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが器質的問題が認められなかったため、紹介によって精神科外来を受診し入院することとなった。手足が震え、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 自己洞察を促す。

- 自己表現の機会を増やす。

- 集団活動で役割を担わせる。

- 自己中心的な依存は受け入れない。

- 身体機能に対する治療的な介入を行う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

19 26歳の女性。衝動的な浪費や奔放な異性交遊のあとに抑うつ状態となり、リストカットを繰り返していた。常に感情が不安定で、空虚感や見捨てられることへの不安を訴える。職場での対人関係の悪化をきっかけに自殺企図が認められたため入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

- 患者の申し出に応じて面接を行う。

- 初回面接で自殺企図について話し合う。

- 攻撃性がみられた場合には治療者を替える。

- 患者の希望にあわせてプログラムを変更する。

- 治療目標や治療上の契約を繰り返し確認する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

20 52歳の男性。統合失調症で精神科入院歴があるが、この9年間は治療中断しており、時々幻聴に影響された言動がみられる。医師の往診のあと、なんとか本人の同意を得て訪問支援開始となった。初回訪問時、居間で20分ほど落ち着いて話ができる状況である。初期の訪問において、作業療法士が最も留意すべきなのはどれか。

- 服薬勧奨を積極的に行う。

- 1日に複数回の訪問を行う。

- 身の回りの整理整頓を促す。

- 毎回違うスタッフが訪問する。

- 本人の興味や関心事を把握する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

21 作業療法に関する歴史について正しいのはどれか。

- IL運動によってADLが誕生した。

- 作業療法の起源は道徳療法にある。

- 呉秀三は認知行動療法を実践した。

- 加藤普佐次郎は肢体不自由児施設の創始者である。

- 昭和20年に理学療法士作業療法士法が制定された。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

22 国際疾病分類ICD-10について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 作成したのはWHOである。

- 障害の階層性を表している。

- 生活モデルに基づく分類である。

- 精神障害に特化した分類である。

- 我が国の死因統計はこの分類に準拠している。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

23 回復期リハビリテーション病棟入院中の脳血管障害患者の在宅復帰支援において適切なのはどれか。

- 入院早期から家屋評価を行う。

- 介護保険を利用し、福祉用具レンタルして外泊訓練を行う。

- 在宅ケアスタッフの情報提供は簡潔にするためになるべく略語を用いる。

- 訪問リハビリテーションスタッフに、病院で行っているリハビリテーション内容を継続するよう申し送る。

- 生活行為向上マネージメント(MTDLP)を用いて入院生活環境のアセスメントを行う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

24 人間作業モデルについて正しいのはどれか。2つ選べ。

- 人の習慣を評価する。

- 認知症の人には用いない。

- 作業に対する有能感を評価する。

- 作業の満足度を10段階で評価する。

- 運動機能とプロセス技能で構成されている。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

25 パルスオキシメーターで計測する酸素飽和度について正しいのはどれか。

- 健常成人では85%〜90%の値となる。

- 赤色光と赤外光を用いて測定する。

- 血行障害があっても正確である。

- 動脈血酸素分圧に比例する。

- 歩行中は計測できない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2025 All Rights Reserved.