「 解説待ち 」 一覧

43 インスリン製剤について正しいのはどれか。

- 経口投与が可能である。

- 冷凍庫で長期保存できる。

- 皮下注射は同じ部位に行う。

- 飛行機に搭乗する際は手荷物として持ち込む。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

44 廃用症侯群(disuse syndrome)を予防する方法で正しいのはどれか。

- 関節固定後の等張性運動

- ギプス固定後からの等尺性運動

- 下腿の中枢から末梢へのマッサージ

- 足底板の装着による下腿三頭筋の収縮

▶︎ 国試過去問の解答&解説

45 造影CTの際に最も注意が必要なのはどれか。

- 閉所に対する恐怖がある患者

- 気管支喘息(bronchial asthma)の既往がある患者

- ペースメーカーを装着している患者

- 既往に上部消化管造影検査後の腹痛がある患者

▶︎ 国試過去問の解答&解説

46 下垂体腺腫(pituitary adenoma)について正しいのはどれか。

- 褐色細胞腫(pheochromocytoma)が最も多い。

- トルコ鞍の狭小化を認める。

- 典型的な視野障害として同名半盲がある。

- 代表的な外科治療として経鼻的な経蝶形骨洞法による下垂体切除術がある。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

47 緑内障(glaucoma)と診断された患者への説明で適切なのはどれか。

- 「治療すれば視野障害は改善します」

- 「水晶体の代謝が低下して起こる病気です」

- 「自覚症状がなくても進行しやすい病気です」

- 「眼瞼のマッサージが眼圧降下に効果的です」

▶︎ 国試過去問の解答&解説

48 梅毒(syphilis)について正しいのはどれか。

- ウイルス感染症である。

- 感染経路は空気感染である。

- 治療の第一選択薬はステロイド外用薬である。

- 梅毒血清反応における生物学的偽陽性の要因に妊娠がある。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

49 老年期の加齢に伴う生殖器および生殖機能の変化で正しいのはどれか。

- 卵巣が肥大する。

- 腟壁が薄くなる。

- 精液中の精子がなくなる。

- 男性はテストステロンが増加する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

50 高齢者の薬物動態の特徴で正しいのはどれか。

- 薬物の吸収の亢進

- 薬物の代謝の亢進

- 薬物の排泄の増加

- 血中濃度の半減期の延長

▶︎ 国試過去問の解答&解説

51 子どもの権利について述べている事項で最も古いのはどれか。

- 児童憲章の宣言

- 児童福祉法の公布

- 母子保健法の公布

- 児童の権利に関する条約の日本の批准

▶︎ 国試過去問の解答&解説

52 ピアジェ,J.(Piaget,J.)の認知発達理論において2〜7歳ころの段階はどれか。

- 感覚 - 運動期

- 具体的操作期

- 形式的操作期

- 前操作期

▶︎ 国試過去問の解答&解説

53 乳歯について正しいのはどれか。

- 6〜8 か月ころから生え始める。

- 5〜7歳ころに生えそろう。

- 全部で28本である。

- う蝕になりにくい。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

54 乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。

- ミルクに混ぜる。

- はちみつに混ぜる。

- 少量の水に溶かす。

- そのまま口に含ませる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

55 入院中に陰圧室に隔離すべき感染症はどれか。

- 麻疹(measles)

- 風疹(rubella)

- 手足口病(hand, foot and mouth disease)

- 流行性耳下腺炎(mumps)

▶︎ 国試過去問の解答&解説

57 正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。

- 骨盤内嵌入時、胎児の背中は母体の背側にある。

- 胎児の前頭部が先進する。

- 胎児の顔は母体の背側を向いて娩出される。

- 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

58 母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。

- 育成医療 - 結核児童

- 養育医療 - 学齢児童

- 健全母性育成事業 - 高齢妊婦

- 養育支援訪問事業 - 特定妊婦

▶︎ 国試過去問の解答&解説

59 精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。

- 地域の子育てサークルへの支援

- 休職中のうつ病(depression)患者への復職支援

- 企業内でのメンタルヘルス講座の開催

- 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

▶︎ 国試過去問の解答&解説

60 統合失調症(schizophrenia)の幻覚や妄想に最も関係する神経伝達物質はどれか。

- ドパミン

- セロトニン

- アセチルコリン

- ノルアドレナリン

▶︎ 国試過去問の解答&解説

61 精神科デイケアの目的で最も適切なのはどれか。

- 陽性症状を鎮静化する。

- 家族の疾病理解を深める。

- 単身で生活できるようにする。

- 対人関係能力の向上を目指す。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

62 健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。

- サービス対象は75歳以上である。

- 訪問看護師が訪問看護計画を立案する。

- 要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。

- 利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

63 Aさん(75歳、男性)。1人暮らし。慢性閉塞性肺疾患(COPD)のため、2年前から在宅酸素療法を開始し、週に2回の訪問看護を利用している。訪問看護師はAさんから「最近、洗濯物を干すときに息が苦しくて疲れるが、自分でできることは続けたい」と相談された。Aさんの労作時の息苦しさを緩和する方法について、訪問看護師が行う指導で適切なのはどれか。

- 労作時は酸素流量を増やす。

- 呼吸は呼気より吸気を長くする。

- 動作に合わせて短速呼吸をする。

- 腕を上げるときは息を吐きながら行う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

64 Aさん(80歳、男性)は、20年前に大腸癌(colorectal cancer)でストーマを造設し、現在週1回の訪問看護を利用している。訪問看護師は、訪問時にAさんから「2日前から腹痛がある」と相談を受けた。Aさんのバイタルサインは、体温36.4℃、呼吸数24/分、脈拍84/分、血圧138/60mmHgである。訪問看護師がAさんの腹痛をアセスメントするための情報で最も優先度が高いのはどれか。

- 排便の有無

- 身体活動量

- 食物の摂取状況

- ストーマ周囲の皮膚の状態

▶︎ 国試過去問の解答&解説

65 Aさん(70歳、男性)。1人暮らし。脳出血(cerebral hemorrhage)の手術後、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。神経因性膀胱(neurogenic bladder)のため、膀胱留置カテーテルを挿入している。要介護2で、退院後は看護小規模多機能型居宅介護を利用する予定である。 退院後にAさんが行う膀胱留置カテーテルの管理で適切なのはどれか。

- 蓄尿バッグに遮光カバーをかぶせる。

- カテーテルは大腿の内側に固定する。

- 外出前に蓄尿バッグの尿を廃棄する。

- カテーテルと蓄尿バッグの接続は外さない。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

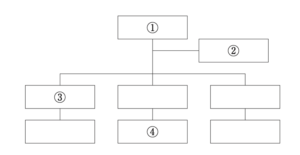

66 A病院の組織図を図に示す。 医療安全管理を担う部門が、組織横断的な活動をするのに適切な位置はどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

▶︎ 国試過去問の解答&解説

67 高速道路で衝突事故が発生し、20人が受傷した。A病院は、5人の重症患者を受け入れ、あわただしい雰囲気となっている。 医療を安全かつ円滑に行うために、救急外来のリーダー看護師に求められる役割として誤っているのはどれか。

- チームで患者情報を共有する。

- スタッフの役割分担を明確にする。

- 患者誤認が生じないように注意喚起する。

- 電話による安否の問い合わせに回答する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

68 紙カルテと比較したときの電子カルテの特徴として正しいのはどれか。

- データ集計が困難である。

- 診療録の保存期間が短い。

- 多職種間の情報共有が容易になる。

- 個人情報漏えいの危険性がなくなる。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.