「 解説待ち 」 一覧

108 Eさん(75 歳、男性)は、2年前に肺がん(lung cancer)と診断されて、抗がん剤治療を受けていたが、効果がなく1か月前に治療を中止した。その後、日常生活に支援が必要となり、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。訪問介護員(ホームヘルパー)は初回訪問を終えて帰ろうとした時に、いきなりEさんから、「もう来なくてもいい」と厳しい口調で言われた。また、「どうして私だけが、がん(cancer)にならなければならないのか」という言葉も聞かれた。Eさんの心理状態について、キューブラー・ロス(Kübler-Ross, E.)が提唱した心理過程の段階として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 否認

- 怒り

- 取り引き

- 抑うつ

- 受容

▶︎ 国試過去問の解答&解説

109 次のうち、スタンダードプリコーション(standard precautions:標準予防策)において、感染する危険性のあるものとして取り扱う対象を1つ選びなさい。

- 汗

- 唾液

- 経管栄養剤

- 傷のない皮膚

- 未使用の吸引チューブ

▶︎ 国試過去問の解答&解説

110 喀痰吸引の実施が必要と判断された利用者に対して、喀痰吸引を行うことに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 日中は、1時間おきに吸引を行う。

- 食後の吸引は避ける。

- 入浴時は、その前後に吸引を行う。

- 就寝後は吸引を控える。

- 仰臥位を2時間保ってから行う。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

111 気管切開をして人工呼吸器を使用している人の喀痰吸引に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 気管カニューレを抜いて、吸引を行う。

- 頸部を前屈した姿勢にして、吸引を行う。

- 1回の吸引時間は、20~30秒とする。

- 吸引チューブの挿入の深さは、気管分岐部の手前までである。

- 吸引を終了した後は、人工呼吸器の作動状況を確認する。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

112 胃ろうによる経管栄養の実施手順として、栄養剤を利用者のところに運んだ後の最初の行為として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 体位の確認

- 物品の劣化状況の確認

- 栄養剤の指示内容の確認

- 本人であることの確認

- 経管栄養チューブの固定状況の確認

▶︎ 国試過去問の解答&解説

113 イルリガートル(注入ボトル)を用いた経鼻経管栄養に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 栄養剤は、半固形化栄養剤を用いる。

- 嘔気があるときは、注入速度を遅くして滴下する。

- イルリガートルに栄養剤を入れてから、2時間後に滴下する。

- 栄養剤の液面は、胃から50cm程度高くする。

- 使用した物品は、消毒用エタノールにつけて消毒をする。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

114 介護支援専門員(ケアマネジャー)が招集した会議として、正しいものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Fさん(78 歳、男性)は、妻(75 歳)と二人で暮らしていた。1か月前に脳出血(cerebral hemorrhage)で入院して、左半身の不全麻痺がある。立ち上がりや歩行に介助が必要なため、杖や手すりを使用した歩行訓練をして、杖歩行が可能になった。

病院のソーシャルワーカーの勧めで、Fさんは介護保険の申請をして結果を待っていた。

ある日、「医師から退院の許可が出た」と、妻から介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡があった。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「Fさんの退院後の在宅サービスを検討したいので病院に集まってほしい」と、在宅支援の関係者に会議への参加を依頼した。

訪問介護員(ホームヘルパー)は、ケアプランの検討のために病院に行って、会議に参加した。

会議には、主治医、病棟看護師、理学療法士も参加した。トイレで転ぶのではないかというFさんの心配について話し合った結果、トイレに手すりが必要だということになった。

また、左足指に白癬(tinea)があり、薬が処方されていることも確認された。

- 退院前カンファレンス

- サービス担当者会議

- 支援調整会議

- 地域ケア会議

- 介護・医療連携推進会議

▶︎ 国試過去問の解答&解説

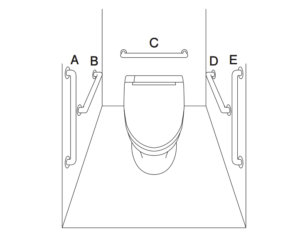

115 図はFさん宅のトイレである。手すりを設置する位置として、最も適切なものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Fさん(78 歳、男性)は、妻(75 歳)と二人で暮らしていた。1か月前に脳出血(cerebral hemorrhage)で入院して、左半身の不全麻痺がある。立ち上がりや歩行に介助が必要なため、杖や手すりを使用した歩行訓練をして、杖歩行が可能になった。

病院のソーシャルワーカーの勧めで、Fさんは介護保険の申請をして結果を待っていた。

ある日、「医師から退院の許可が出た」と、妻から介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡があった。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「Fさんの退院後の在宅サービスを検討したいので病院に集まってほしい」と、在宅支援の関係者に会議への参加を依頼した。

訪問介護員(ホームヘルパー)は、ケアプランの検討のために病院に行って、会議に参加した。

会議には、主治医、病棟看護師、理学療法士も参加した。トイレで転ぶのではないかというFさんの心配について話し合った結果、トイレに手すりが必要だということになった。

また、左足指に白癬(tinea)があり、薬が処方されていることも確認された。

- A

- B

- C

- D

- E

▶︎ 国試過去問の解答&解説

116 訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅に戻ったFさんの皮膚疾患に関する日常生活上の留意点を妻に指導する内容として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Fさん(78 歳、男性)は、妻(75 歳)と二人で暮らしていた。1か月前に脳出血(cerebral hemorrhage)で入院して、左半身の不全麻痺がある。立ち上がりや歩行に介助が必要なため、杖や手すりを使用した歩行訓練をして、杖歩行が可能になった。

病院のソーシャルワーカーの勧めで、Fさんは介護保険の申請をして結果を待っていた。

ある日、「医師から退院の許可が出た」と、妻から介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡があった。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、「Fさんの退院後の在宅サービスを検討したいので病院に集まってほしい」と、在宅支援の関係者に会議への参加を依頼した。

訪問介護員(ホームヘルパー)は、ケアプランの検討のために病院に行って、会議に参加した。

会議には、主治医、病棟看護師、理学療法士も参加した。トイレで転ぶのではないかというFさんの心配について話し合った結果、トイレに手すりが必要だということになった。

また、左足指に白癬(tinea)があり、薬が処方されていることも確認された。

- からだを温める。

- 足を乾燥させる。

- 着衣や寝具は熱処理する。

- 足にワセリンを塗る。

- 処方された塗り薬は気がついたときに塗る。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

117 Gさんが診察を受けるきっかけとなった他の症状とは、発症した認知症(dementia)の特徴的な症状の一つである。 他の症状に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Gさん(84 歳、女性)は、 8 年前に経済的な理由から養護老人ホームに入所した。

Gさんは、「自分のことは、自分でやりたい」といつも話しており、毎朝の体操が日課であった。施設のプログラムである健康体操にも他の利用者と楽しみながら毎週参加していた。

しかし、最近は、足がすくんだようになり、始めの一歩をうまく出せず、歩行に不安を抱えるようになった。

Gさんは、物忘れなどの症状が以前からみられていたこと、また他の症状もみられるようになったことから、医師の診察を受けたところ、レビー小体型認知症(dementia

with Lewy bodies)と診断された。

Gさんは、居室の前にあるトイレに行くとき、転倒してけがをするのではないかと不安になっている。Gさんが入所している施設は、N県から介護保険サービス事業者の指定を受けている。

この施設で生活を続けたいというGさんの意向を受けて、本人を交えて施設職員と介護支援専門員(ケアマネジャー)が支援の内容を検討した。

- 片麻痺

- 脱抑制

- 幻視

- 常同行動

- 感情失禁

▶︎ 国試過去問の解答&解説

118 Gさんの移動に関する支援として最も適切なものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Gさん(84 歳、女性)は、 8 年前に経済的な理由から養護老人ホームに入所した。

Gさんは、「自分のことは、自分でやりたい」といつも話しており、毎朝の体操が日課であった。施設のプログラムである健康体操にも他の利用者と楽しみながら毎週参加していた。

しかし、最近は、足がすくんだようになり、始めの一歩をうまく出せず、歩行に不安を抱えるようになった。

Gさんは、物忘れなどの症状が以前からみられていたこと、また他の症状もみられるようになったことから、医師の診察を受けたところ、レビー小体型認知症(dementia

with Lewy bodies)と診断された。

Gさんは、居室の前にあるトイレに行くとき、転倒してけがをするのではないかと不安になっている。Gさんが入所している施設は、N県から介護保険サービス事業者の指定を受けている。

この施設で生活を続けたいというGさんの意向を受けて、本人を交えて施設職員と介護支援専門員(ケアマネジャー)が支援の内容を検討した。

- 床にある目印をまたぐように声かけをする。

- 車いすで移動する。

- 居室にカーペットを敷く。

- 歩幅を小さくするように声かけをする。

- 四点杖の使用を勧める。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

119 Gさんの意向を踏まえた介護保険サービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Gさん(84 歳、女性)は、 8 年前に経済的な理由から養護老人ホームに入所した。

Gさんは、「自分のことは、自分でやりたい」といつも話しており、毎朝の体操が日課であった。施設のプログラムである健康体操にも他の利用者と楽しみながら毎週参加していた。

しかし、最近は、足がすくんだようになり、始めの一歩をうまく出せず、歩行に不安を抱えるようになった。

Gさんは、物忘れなどの症状が以前からみられていたこと、また他の症状もみられるようになったことから、医師の診察を受けたところ、レビー小体型認知症(dementia

with Lewy bodies)と診断された。

Gさんは、居室の前にあるトイレに行くとき、転倒してけがをするのではないかと不安になっている。Gさんが入所している施設は、N県から介護保険サービス事業者の指定を受けている。

この施設で生活を続けたいというGさんの意向を受けて、本人を交えて施設職員と介護支援専門員(ケアマネジャー)が支援の内容を検討した。

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 短期入所療養介護

- 特定施設入居者生活介護

- 認知症対応型共同生活介護

▶︎ 国試過去問の解答&解説

121 Hさんの食欲不振や睡眠障害は改善せず、日常生活に介護が必要になり居宅介護を利用し始めた。半年ほど経過した頃、「早く良くなりたい」と介護福祉職に話した。 介護福祉職が、Hさんのつらい思いを受容した上でかける言葉として、最も適切なものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Hさん(26 歳、女性)は、腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)で両下肢麻痺の障害があり、車いすを使用してADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)は自立している。

銀行で働きながら一人暮らしをして、休日は、友人とスキューバダイビングを楽しんでいた。

Hさんは、こだわりや責任感が強く真面目で、悩みごとを打ち明けられない性格であった。

ある日、友人が表情の暗いHさんを心配して話を聞いてみると、「食事が喉を通らず、頭痛や思考力低下があり、寝つきは良いが、すぐに目が覚めて眠れず、仕事上のミスが続き仕事に行けない日がある」と話した。友人の勧めで専門医を受診した結果、Hさんはうつ病(depression)と診断された。

その後、治療を受けながら仕事を続けていたが、激しい動悸、息苦しさ、めまいを伴うパニック発作が繰り返し起こり、仕事を休職して治療に専念することにした。

- 「早く良くなってくださいね」

- 「すぐに治りますよ」

- 「ゆっくり休むことも必要ですよ」

- 「治療、頑張ってくださいね」

- 「気分転換に旅行に行くといいですよ」

▶︎ 国試過去問の解答&解説

122 Hさんは仕事を休職して治療に専念した結果、趣味のスキューバダイビングが楽しめるまでに回復した。介護福祉職に、「仕事に復帰しようと思っている」と話した。介護福祉職が紹介するサービスとして、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Hさん(26 歳、女性)は、腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)で両下肢麻痺の障害があり、車いすを使用してADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)は自立している。

銀行で働きながら一人暮らしをして、休日は、友人とスキューバダイビングを楽しんでいた。

Hさんは、こだわりや責任感が強く真面目で、悩みごとを打ち明けられない性格であった。

ある日、友人が表情の暗いHさんを心配して話を聞いてみると、「食事が喉を通らず、頭痛や思考力低下があり、寝つきは良いが、すぐに目が覚めて眠れず、仕事上のミスが続き仕事に行けない日がある」と話した。友人の勧めで専門医を受診した結果、Hさんはうつ病(depression)と診断された。

その後、治療を受けながら仕事を続けていたが、激しい動悸、息苦しさ、めまいを伴うパニック発作が繰り返し起こり、仕事を休職して治療に専念することにした。

- リワークプログラム

- レスパイトサービス(respite service)

- ピアカウンセリング(peer counseling)

- セルフヘルプグループ(self-help group)

- ガイドヘルプサービス

▶︎ 国試過去問の解答&解説

123 K君が入所している施設の根拠となる法律として、正しいものを1つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Jさん(女性)は、介護福祉士養成施設の学生である。Jさんは、希望していた障害児入所施設で実習をすることになった。この実習では、障害特性を理解して、介護実践の在り方を学ぶだけではなく、個別支援計画(介護計画)作成と実施、評価までの介護過程の展開を学ぶことになっていた。

Jさんは、対象となる利用者としてK君(15 歳、男性)を担当することになった。

K君は重度の脳性麻痺(cerebral palsy)がある。

K君が 2 歳の時に両親は離婚して、母親が一人でK君を育てていた。母子の生活は困窮していた。K君が 9 歳の時に、母親はK君を施設に入所させることを希望し、この施設に入所することになった。

現在K君は、言語による意思の疎通は困難であり、座位が保持できる程度である。また、てんかん(epilepsy)の発作(強直間代発作)が時々みられるが、重積発作ではない。

- 母子及び父子並びに寡婦福祉法

- 障害者総合支援法

- 生活保護法

- 児童虐待の防止等に関する法律

- 児童福祉法

(注)障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

124 Jさんは、K君の支援計画作成に責任を持つ職員に計画作成の注意点などを聞きたいと、実習指導者に相談した。K君の支援計画作成に責任を持つ職員として、正しいものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Jさん(女性)は、介護福祉士養成施設の学生である。Jさんは、希望していた障害児入所施設で実習をすることになった。この実習では、障害特性を理解して、介護実践の在り方を学ぶだけではなく、個別支援計画(介護計画)作成と実施、評価までの介護過程の展開を学ぶことになっていた。

Jさんは、対象となる利用者としてK君(15 歳、男性)を担当することになった。

K君は重度の脳性麻痺(cerebral palsy)がある。

K君が 2 歳の時に両親は離婚して、母親が一人でK君を育てていた。母子の生活は困窮していた。K君が 9 歳の時に、母親はK君を施設に入所させることを希望し、この施設に入所することになった。

現在K君は、言語による意思の疎通は困難であり、座位が保持できる程度である。また、てんかん(epilepsy)の発作(強直間代発作)が時々みられるが、重積発作ではない。

- 生活支援員

- 児童自立支援専門員

- サービス提供責任者

- 児童発達支援管理責任者

- 相談支援専門員

▶︎ 国試過去問の解答&解説

125 Jさんは個別支援計画作成にあたって、昼食後にK君と向き合う時間を多くとった。ある日、K君に話しかけていると、突然両上下肢を硬直させ、がたがた震わせた後、意識を失ってしまった。慌てたJさんはすぐに、近くの職員に連絡をした。K君の発作が落ち着いた後、実習指導者がJさんに、K君の発作時の対応について教える内容として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

前提文

〔事 例〕

Jさん(女性)は、介護福祉士養成施設の学生である。Jさんは、希望していた障害児入所施設で実習をすることになった。この実習では、障害特性を理解して、介護実践の在り方を学ぶだけではなく、個別支援計画(介護計画)作成と実施、評価までの介護過程の展開を学ぶことになっていた。

Jさんは、対象となる利用者としてK君(15 歳、男性)を担当することになった。

K君は重度の脳性麻痺(cerebral palsy)がある。

K君が 2 歳の時に両親は離婚して、母親が一人でK君を育てていた。母子の生活は困窮していた。K君が 9 歳の時に、母親はK君を施設に入所させることを希望し、この施設に入所することになった。

現在K君は、言語による意思の疎通は困難であり、座位が保持できる程度である。また、てんかん(epilepsy)の発作(強直間代発作)が時々みられるが、重積発作ではない。

- 大声で名前を呼ぶ。

- タオルを口にくわえさせる。

- 顔を横にして顎を上げる。

- 救急車を呼ぶ。

- からだを押さえて発作を止める。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

1 世界保健機関(WHO)が定義する健康について正しいのはどれか。

- 単に病気や虚弱のない状態である。

- 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである。

- 肉体的、精神的及び社会的に満たされた状態である。

- 経済的もしくは社会的な条件で差別が生じるものである。

▶︎ 国試過去問の解答&解説

2 健康日本21(第二次)で平成34年度(2022年度)の目標として示されている1日当たりの食塩摂取量はどれか。

- 5g

- 8g

- 11g

- 14g

▶︎ 国試過去問の解答&解説

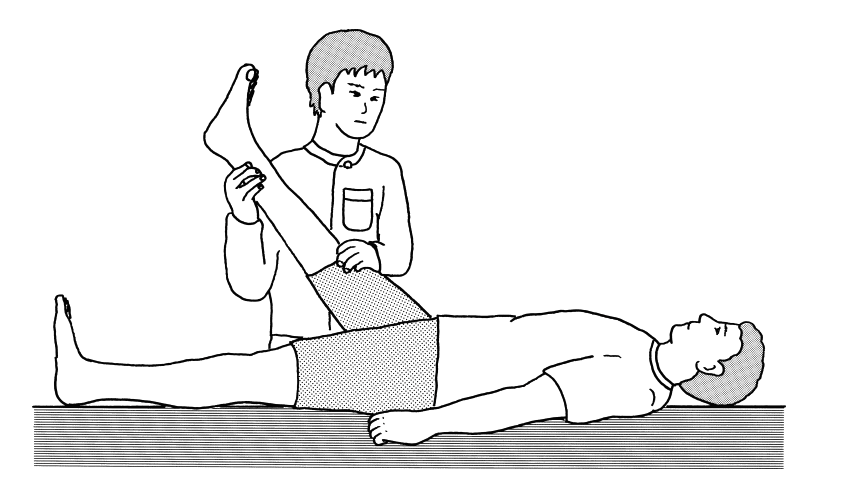

3 この検査方法はどれか。

- Ober テスト

- Patrick テスト

- SLR テスト

- Thomas テスト

- Thompson テスト

▶︎ 国試過去問の解答&解説

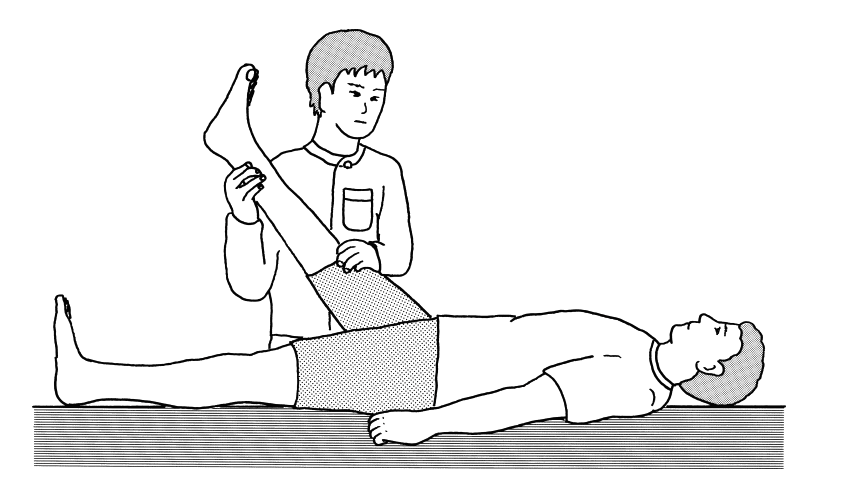

4 この検査で陽性となるのはどれか。

- アキレス腱断裂

- 膝蓋骨脱臼

- 大腿筋膜張筋短縮

- 大腿四頭筋短縮

- ハムストリングス損傷

▶︎ 国試過去問の解答&解説

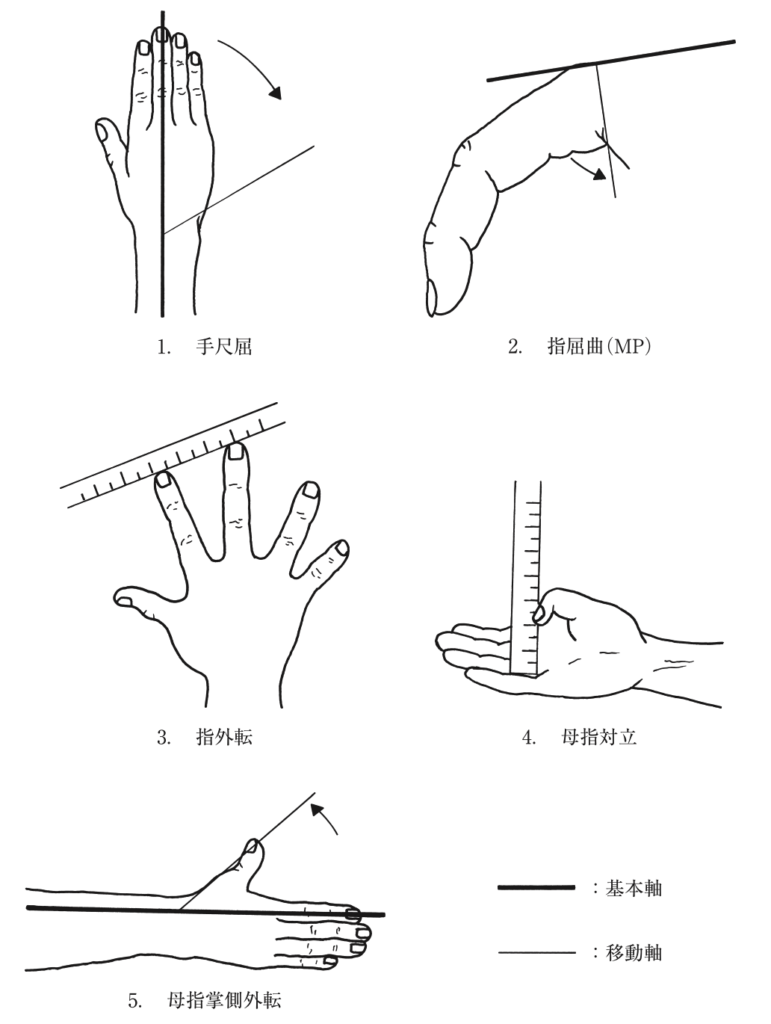

5 関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 手尺屈

- 指屈曲(MP)

- 指外転

- 母指対立

- 母指掌側外転

▶︎ 国試過去問の解答&解説

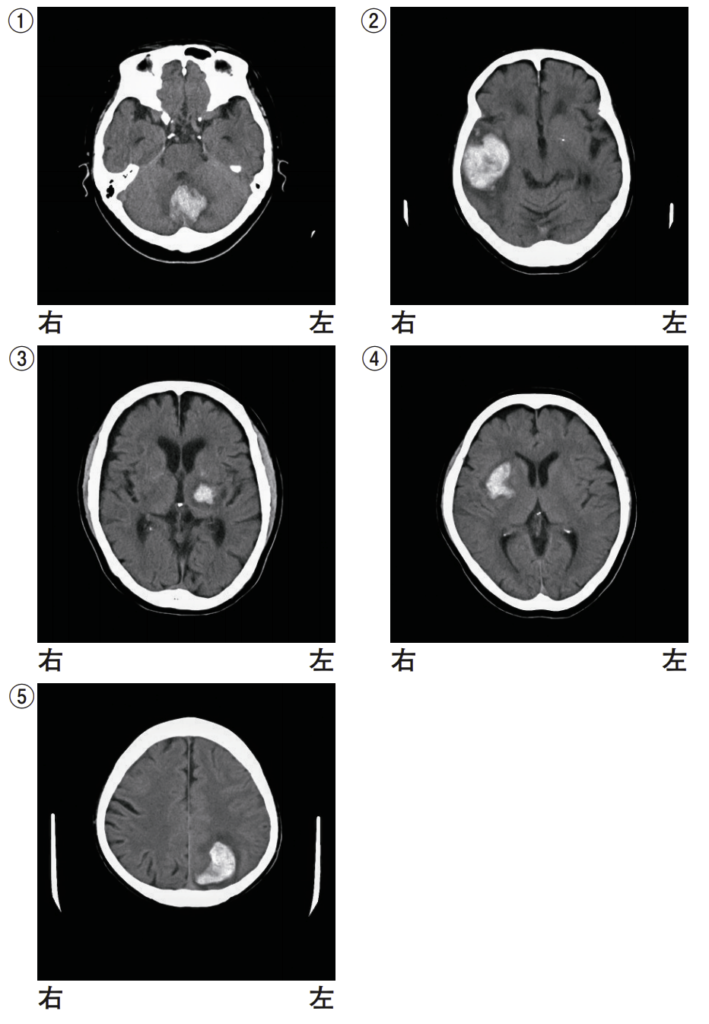

6 56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

- ⑤

▶︎ 国試過去問の解答&解説

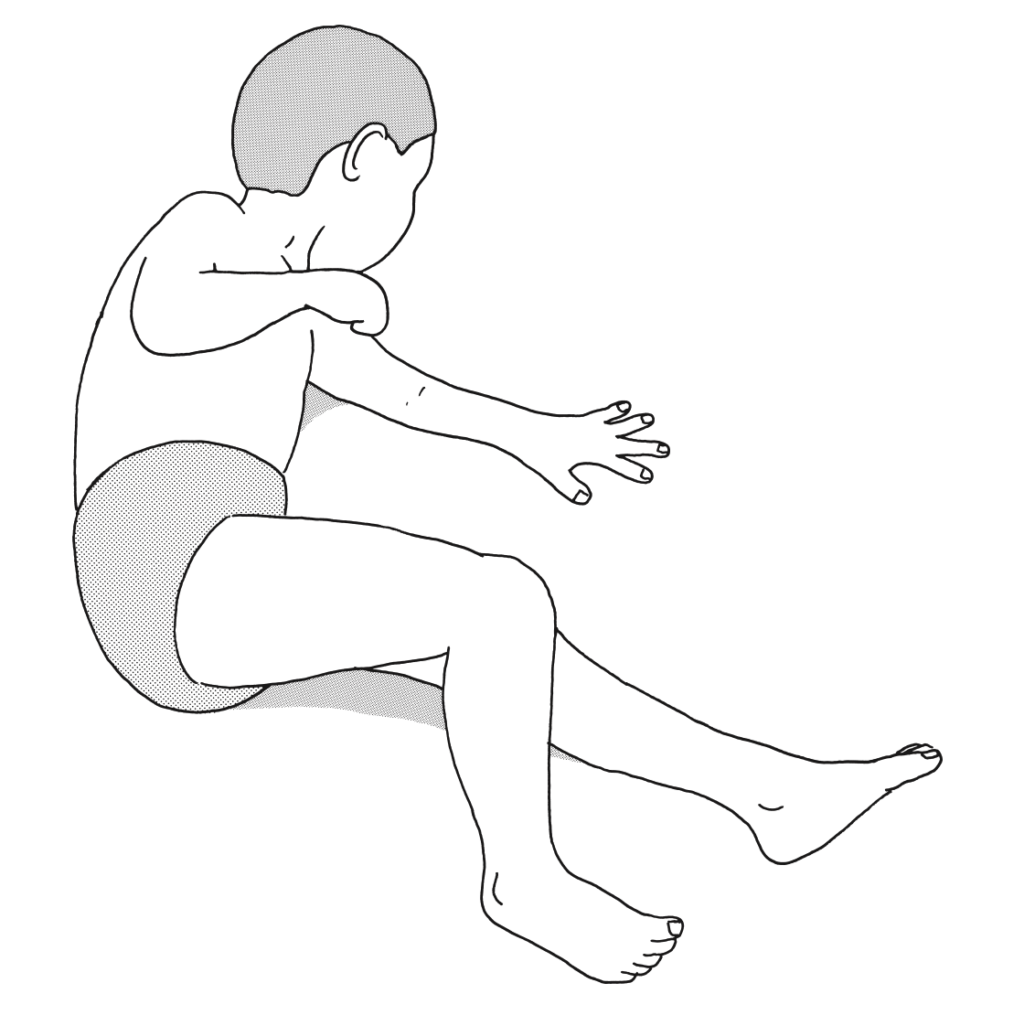

8 3歳の男児。脳性麻痺による右片麻痺。背臥位から図のように起き上がる。影響する反射はどれか。

- Moro反射

- Galant反射

- 緊張性迷路反射

- 交差性伸展反射

- 非対称性緊張性頸反射

▶︎ 国試過去問の解答&解説

10 65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。

- Ⅱ-10

- Ⅱ-20

- Ⅱ-30

- Ⅲ-100

- Ⅲ-200

▶︎ 国試過去問の解答&解説

Copyright© スタディメディマール , 2026 All Rights Reserved.