「たかが膝痛、されど膝痛」

多くのセラピストが臨床で数多く出会った症状の1つが「膝痛」であることは言うまでもないと思います。

特に理学療法士は臨床実習でも担当する比率が高い”比較的リスクが低い症例”という認識もあるのではないでしょうか?

それゆえに、「膝痛=比較的容易」と思っているセラピストが少なくないかなと。

ではここで、臨床を思い出してほしいと思います。

「膝痛は簡単ですか?」

「変形だから…」

「筋力が弱いから…」

「体重が重いから…」

患者さんのせいにしていませんか?

もっと、しっかりと膝痛を対応できるようになりたい。

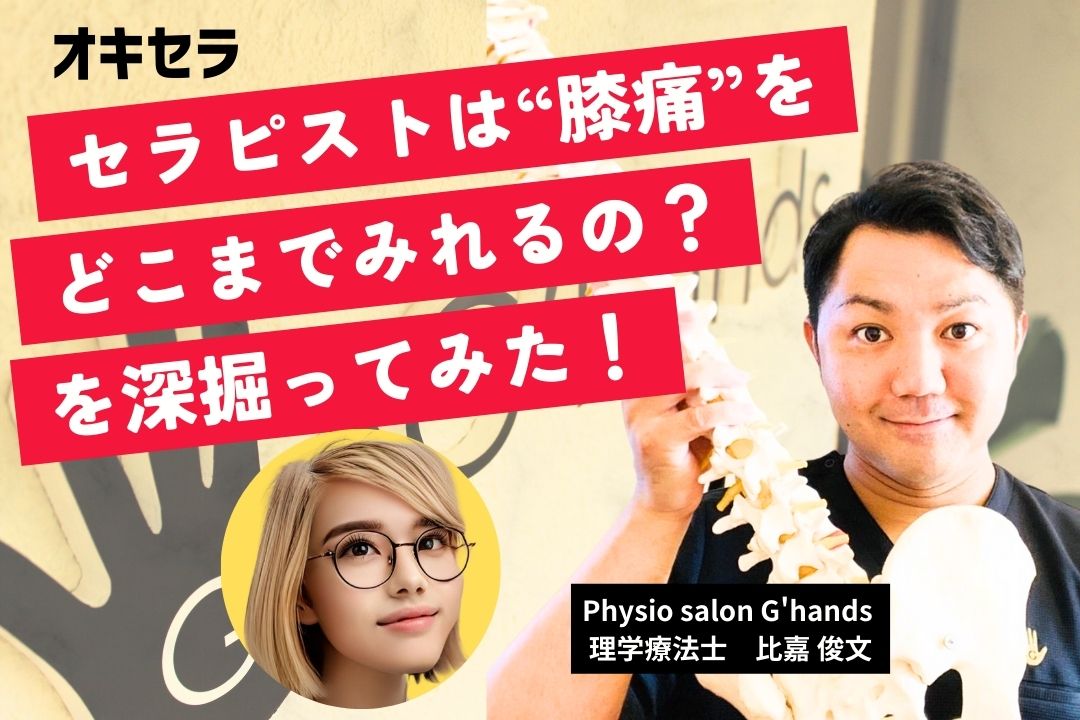

そこで、長引く痛みのフィジカルケアで定評のあるPhysio salon G'hands代表の比嘉さんに”膝痛をアプローチするときのポイント”をお聞きしました。

ぜひ、最後までご覧ください!

膝痛をみるときの重要な3つのポイント

その1 「触診力」

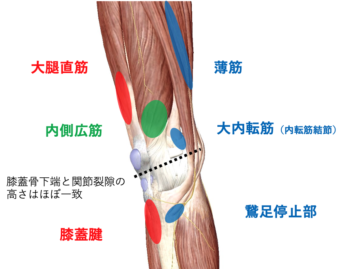

よく臨床では”膝の内側が痛い”主訴に遭遇しますが、それを「右膝内側の痛み」で終わらすのではなく、しっかり痛みの部位を触診する『触診力』が重要です。

膝内側で考えてしまうと、膝の内側と外側のバランス、足関節・股関節踏まえた内転・外転という二次元で考えてしまいます。

理由もなく大腿四頭筋の筋力強化をしてしまいます。

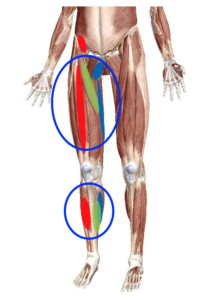

これを内側広筋、大内転筋、薄筋などしっかり触り分けて痛みの局所部位を特定できるとどうなると思いますか?

これらはそれぞれ役割が全く変わってきます。

内転要素や伸展要素、さらには回旋要素までそれぞれ役割が違うのはご存知の通りかと思います。

その要素に応じたアプローチが適切な対応になるので、痛みの部位によって治療内容が大きく変わってくるのです!

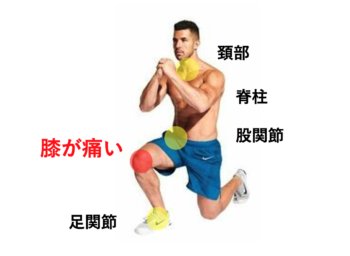

さらに人により、膝にかかる負担が足関節の人もいれば、股関節、脊柱にある人もいます。

各部位に対しても内転・伸展・回旋それぞれの要素でアプローチは変わっていきます。

適切な治療を提供していく上で「触診力」は非常に重要になってくるのです。

その2 膝の持ち方・動かし方

動画を見ての通りですが、持ち方で相手の筋緊張が大きく変わってきます。

なるべく不必要な緊張は与えずに治療を進めていけることがとても大切です。

この”些細な差”が治療の積み重ねの中で”大きな違い”を生みます。

その3 膝の痛み治療の考え方

これが1番重要です。

膝が痛い時に膝が痛くないように股関節で代償したりするエクササイズをよく見ますが、それって痛くない動きを教えているだけで、膝を使うときにまた痛みが出てきます。

これって、生活の質が上がっているとは言えません。

膝にかかる負担をしっかり取り除いてから、膝を痛めないようにする動きの獲得へ繋げた方が、臨床力が高いアプローチになってきます。

これを理解するだけで臨床レベルが一段も二段も上がってきます。

なかなか文章では伝わらない部分もあるので、比嘉さんに講座をお願いしました。

みなさんの臨床力アップにつながれば幸いです。

ご一緒に学びましょう!!